国土交通省 国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人 建築研究所

2. 空気調和設備の評価方法

空気調和設備の一次エネルギー消費量算出ロジックを示す。

2.1 はじめに

2.1.1 適用範囲

計算の対象とする空気調和設備は次の通りである。

1) 次の3項目の機能を有する空気調和設備

a) 空気の浄化(建築基準法施行令第129条の2の6で規定されている粉塵量やCO濃度、CO2濃度等に関する基準に適合するための機能)

b) 温度、湿度調整(基準となる範囲に適合させるための機能)

c) 風量調整

2) 空調用送風機

a) 空調対象室に設置された新鮮外気導入のための送風機、全熱交換器

b) 空調対象室に供給された外気に対応する排気を行うための送風機

3) ビル用マルチエアコンやルームエアコンなどの個別分散型空調機

4) 暖房専用設備、冷房専用設備

5) 空調機と連動して動く各種送風機(ダクト途中に設置される外気導入用送風機や居室の余剰排気の送風機など)、循環送風機(エアカーテン、シーリングファンなど)、エアフローウィンドやプッシュプルウィンドのための送風機等

次の空気調和設備は空気調和設備としては計算の対象とはしない。

1) 電気室やエレベータ機械室などのように、一般に換気をするところを冷房するために設置された空気調和設備。これらは機械換気設備とみなす。

2) 厨房に設置された空気調和設備。但し、給気と排気の送風機動力については機械換気設備としてエネルギー消費量を計算する。

ここで、加湿器、加湿用熱源設備については、本計算法では、設定温湿度に維持するための室負荷(全熱負荷)を計算しているため、加湿(もしくは除湿)の負荷自体は見込んでいることになるが、加湿・除湿の負荷分も含めた全熱分が熱源機で処理されるという想定で計算を行っており、厳密な評価を行っていない。加湿システムの良し悪しを評価するためには、顕熱と潜熱を分離してより精緻に計算を行う必要があるが、これは今後の課題とする。

2.1.2 用語の定義

-

空気調和設備

空気の温度、湿度、清浄度及び気流分布を、対象空間の要求に合致するように、同時に処理するための設備のこと。 -

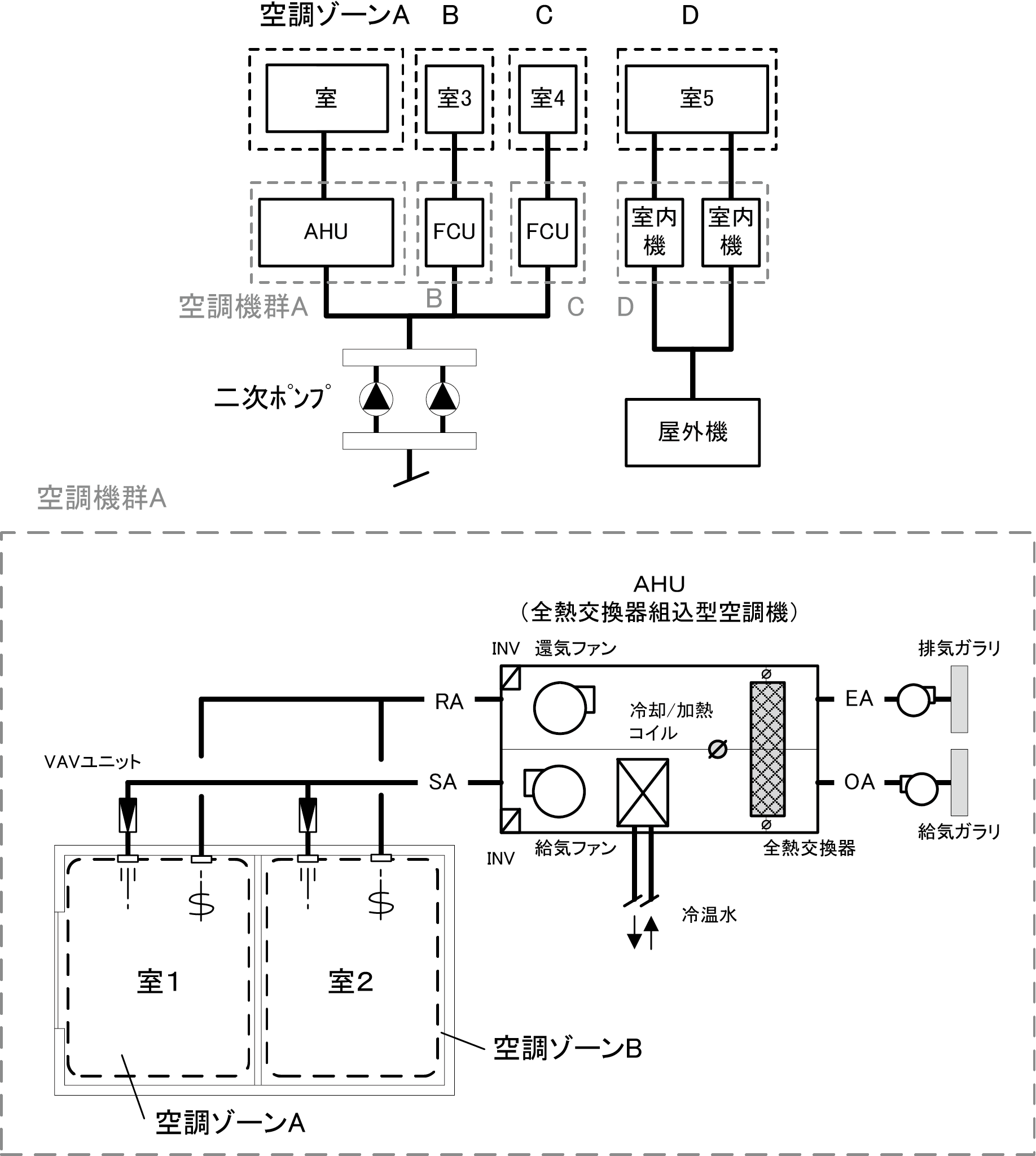

空調機群

図 2.1.2.1に示すように、対象となる空調ゾーンに冷温熱及び新鮮外気を供給するための一連のシステムと定義する。空調機と連動して動く全熱交換器、各種送風機(ダクト途中に設置される外気導入用送風機や居室の余剰排気の送風機など)、循環送風機(エアカーテン、シーリングファンなど)、エアフローウィンドやプッシュプルウィンドのための送風機等があれば、これらは同じ群として定義する。 図 2.1.2.1 空調機群の例

図 2.1.2.1 空調機群の例 -

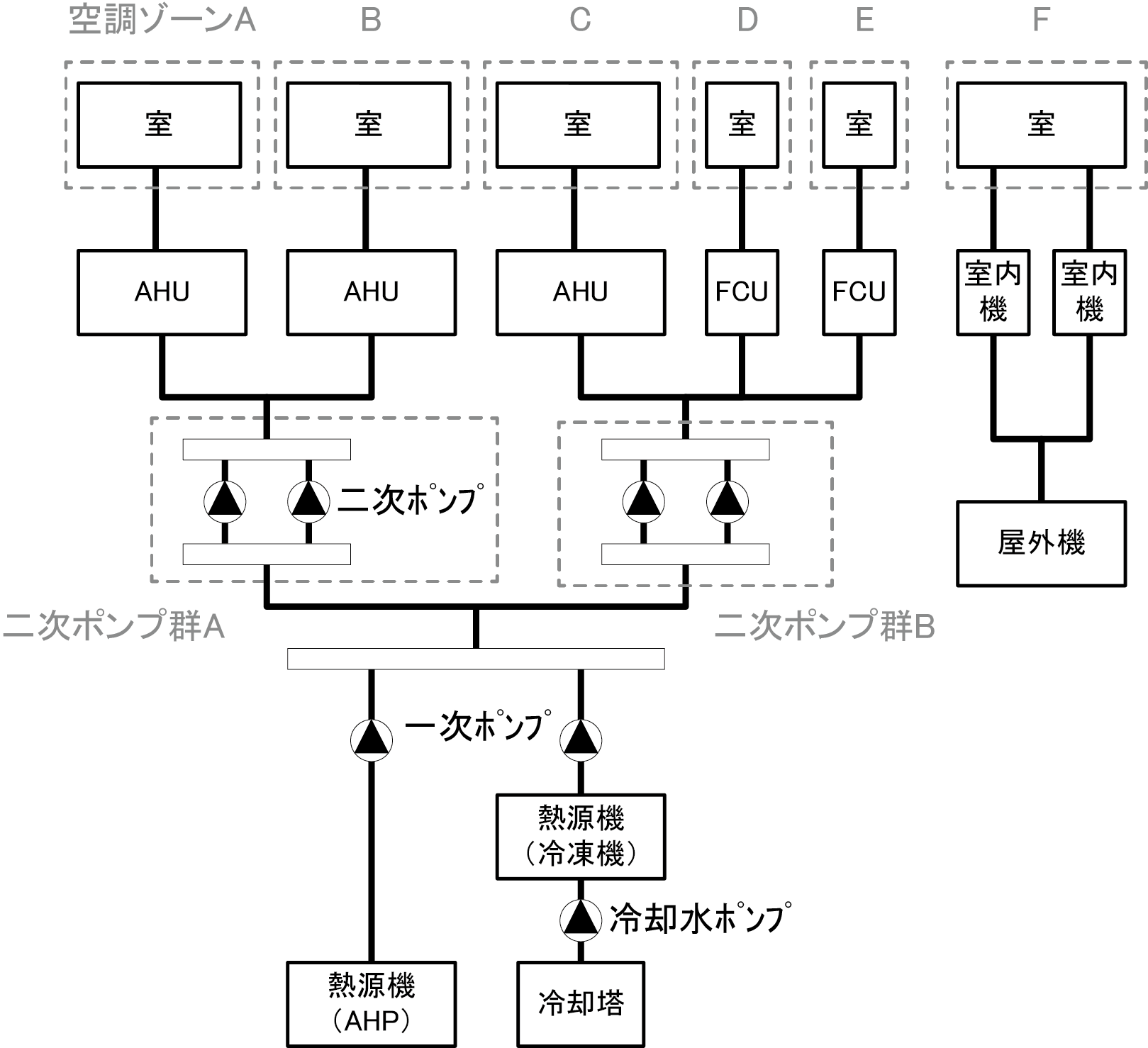

二次ポンプ群

同じ空調機群に冷水または温水を供給するポンプの集合体のことである。 図 2.1.2.2に示すように、ポンプ系統が複数に分かれている場合は、各々の系統を1つのポンプ群として定義する。なお、個別分散方式や一次ポンプのみの中央熱源方式の空調システムについては、二次ポンプ群は存在しないとする。 図 2.1.2.2 二次ポンプ群の例

図 2.1.2.2 二次ポンプ群の例 -

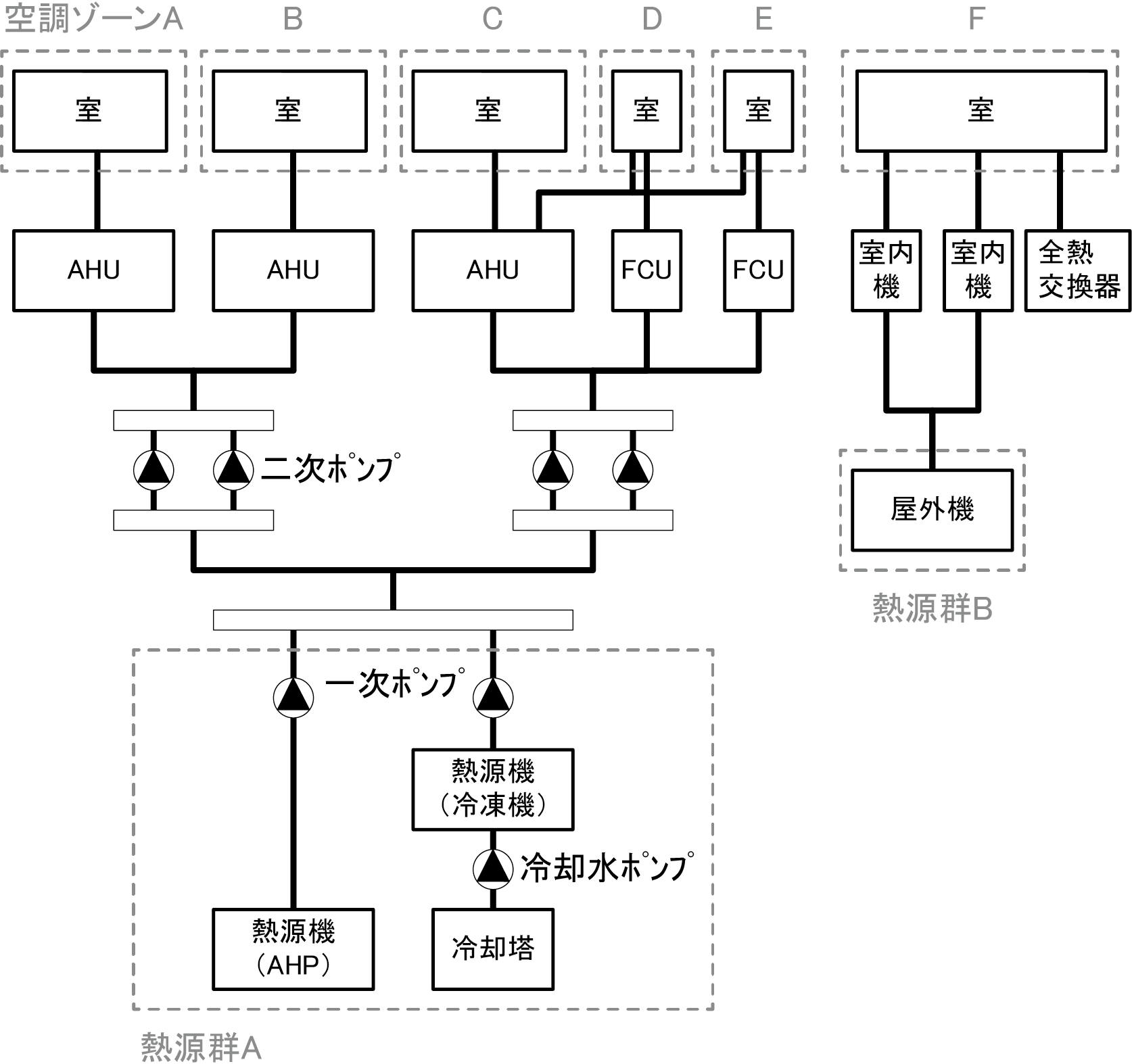

熱源群

図 2.1.2.3に示すように、中央熱源方式の空調システムについては連動して動く複数の熱源システム機器(熱源機、一次ポンプ、冷却塔、冷却水ポンプ、蓄熱用ポンプ等)であると定義し、個別分散方式の空調システムではパッケージ型空調機の屋外機であると定義する。 図 2.1.2.3 熱源群の例

図 2.1.2.3 熱源群の例 -

負荷率帯

本計算法では、各機器がどの程度の負荷率(各機器が処理する熱量を各機器の定格能力で除した値)で何時間動くか(以下「負荷率の出現時間数」という。)を計算し、これを基にエネルギー消費量を算出する。本計算法においては、負荷率を0~0.1、0.1~0.2、…、0.9~1.0と0.1刻みで10区分し、これに負荷率1以上を加えた11区分について、負荷率の出現時間数を集計する。この負荷率の区分のことを負荷率帯と呼ぶ。 -

外気温帯

熱源群のエネルギー消費量計算においては、負荷率の出現時間数を負荷率だけではなく、外気温によっても区分して集計する。負荷率を集計する際の外気温の区分のことを外気温帯と呼ぶ。 -

全熱交換器の自動換気切換機能

全熱交換器を採用しているシステムにおいて、外気温度と室内温度の関係、外気温湿度と室内温湿度の関係、外気エンタルピーと室内空気エンタルピーの関係等から、全熱交換をせずに直接外気を取り入れれば空調負荷が削減できると判断された場合に、自動的に直接外気を室内に取り込む制御を指す。例えば、エンタルピーで制御する場合、外気のエンタルピーが室内空気のエンタルピーより冷房時は低い場合、暖房時は高い場合に全熱交換をせずに直接外気を室内に取り組む。制御の方法には幾つか種類があるが、本計算法においては、外気と室内空気のエンタルピーによって制御されると想定してエネルギー消費量の算出を行っている。 -

外気冷房制御

冷房運転時において、外気エンタルピーが室内空気のエンタルピーより低い場合に、自動的に必要新鮮外気導入量以上の外気を導入して、コイル処理熱量を削減する制御を指す。一般に、外気を導入するか否かは、外気温が室温以下であること、外気温が設定した最低温度以上であること、外気湿度が設定湿度以下であること等、エンタルピー以外の条件も含めて判断することが多いが、本計算法においては、簡易化のため、エンタルピーのみで制御するとしてエネルギー消費量の算出を行っている。また、外気導入量の最大値は給気ファンの定格風量であるとしている。 -

予熱時外気取り入れ停止制御

空調の立ち上がり時で室内に人がいない場合に自動的に外気導入を停止して外気負荷削減を図る制御を指す(ウォーミングアップ制御ともいう)。 -

台数制御

例えば二次ポンプであれば、二次ポンプ群にポンプが2台以上あり、負荷に応じて運転台数が自動で変更される制御を指す。 -

回転数制御

例えば二次ポンプであれば、ポンプの回転数がインバータ等によって自動で変化する制御を指す。

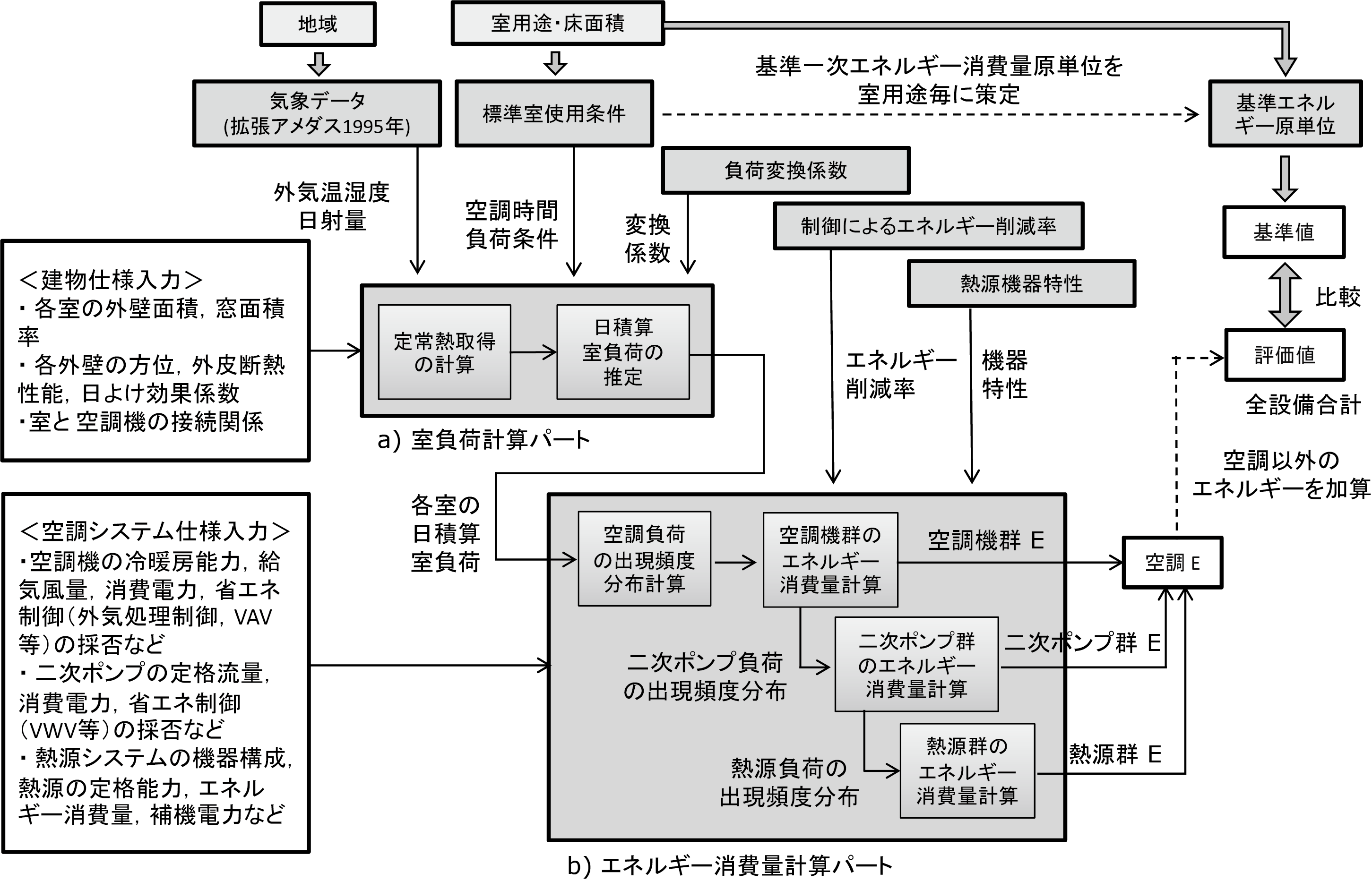

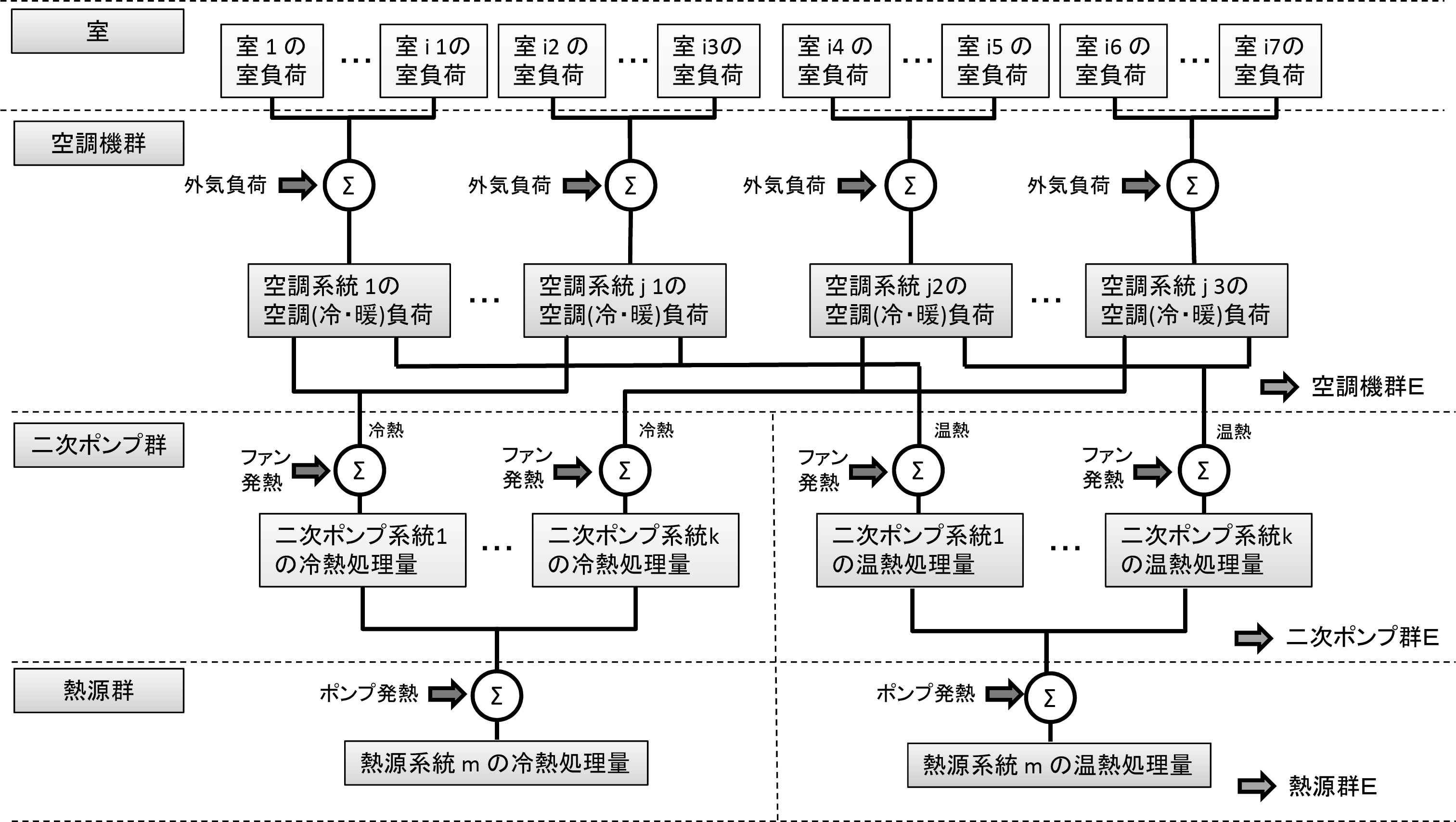

2.1.3 計算の流れ

空気調和設備のエネルギー消費量の計算フローを図2.1.3.1に示す。 計算は、a)室負荷計算パートとb)エネルギー消費量計算パートの2つに分けることができる。 空調機群、二次ポンプ群、熱源群のエネルギー消費量は、これらの機器が処理する負荷(それぞれ、空調負荷、二次ポンプ負荷、熱源負荷とする)の関数として算出され、 これらの負荷は各室の室負荷から求めることができる。室負荷から各設備の負荷を算出するプロセスを図2.1.3.2に示す。 まず各室について負荷計算を行い、各室の室負荷を算出する。次に、各室を空調する空調機群毎に室負荷を集計し、 これに外気負荷を足して各空調機群の空調負荷を算出する。二次ポンプ群についても同様に、 当該二次ポンプ群が冷温水を搬送する空調機群の空調負荷を集計し、 これに空調機ファンの発熱量を足して二次ポンプ負荷を算出する。 熱源群については、当該熱源群が冷温熱を供給する二次ポンプ群の二次ポンプ負荷を集計し、 これに二次ポンプの発熱量を足して熱源負荷を算出する。

なお、本来は熱源負荷に一次ポンプ等の発熱量を見込むべきではあるが、 これには繰り返し計算が必要になりロジックが煩雑になることから一次ポンプ等の発熱量は本計算では見込んでいない。

2.2 気象条件

2.2.1 気象データ

気象データについては、拡張アメダス気象データ 標準年1995年版(1980~1995年に基づく)を使用する。 この気象データは、株式会社気象データシステムのホームページ(こちら)より購入可能である。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(ClimateZone\) |

評価対象建築物の所在地の地域区分 |

- |

様式0:⑤省エネ基準地域区分 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(\theta_{oa,d,t}\) |

日付d時刻tにおける外気温 |

℃ |

2.2.3、2.2.4 |

\(X_{oa,d,t}\) |

日付d時刻tにおける絶対湿度 |

kg/kgDA |

2.2.4 |

\(S_{dsr,d,t}\) |

日付d時刻tにおける法線面直達日射量 |

W/m2 |

2.4.1 |

\(S_{isr,d,t}\) |

日付d時刻tにおける水平面天空日射量 |

W/m2 |

2.4.1 |

\(S_{nsr,d,t}\) |

日付d時刻tにおける水平面長波長放射量 |

W/m2 |

2.4.1 |

\(lati\) |

緯度 |

° |

2.4.1 |

\(longi\) |

経度 |

° |

2.4.1 |

省エネルギー基準では地域の区分(1〜8地域)が定められており、市区町村別にどの区分に属するかが規定されている。

-

地域の区分および年間の日射地域区分 (旧区分) (R03.03.31まで使用可能)

-

地域の区分および年間の日射地域区分 (新区分) (R01.11.16施行)

地域区分毎に、使用する気象データが下表のとおり規定されている。 例えば、1地域であれば「北海道・北見」の気象データファイルを使用する。 該当する代表地点の気象データファイルから 日付d時刻tの外気温度、絶対湿度、法線面直達日射量、水平面天空日射量、水平面長波長放射量を読み込む。

また、緯度 \(lati\) 、経度 \(longi\) は下表で定める値を使用する。

| 地域区分 | 使用する気象データ(代表地点) | 冷房度日(24-24) | 暖房度日(18-18) | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|---|---|---|

1地域 |

北海道 北見 |

12 |

4613 |

43.82 |

143.91 |

2地域 |

北海道 岩見沢 |

2 |

4054 |

43.21 |

141.788 |

3地域 |

岩手県 盛岡 |

25 |

3234 |

39.695 |

141.168 |

4地域 |

長野県 長野 |

77 |

2887 |

36.66 |

138.195 |

5地域 |

栃木県 宇都宮 |

92 |

2325 |

36.547 |

139.872 |

6地域 |

岡山県 岡山 |

240 |

1822 |

34.658 |

133.918 |

7地域 |

宮崎県 宮崎 |

256 |

1255 |

31.935 |

131.417 |

8地域 |

沖縄県 那覇 |

515 |

125 |

26.203 |

127.688 |

2.2.2 冷暖房期間

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(ClimateZone\) |

評価対象建築物の所在地の地域区分 |

- |

様式0:⑤省エネ基準地域区分 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.3、2.3.1、2.3.2、2.4.2.7、2.5.3、2.5.5、2.5.6、2.7.16、A.3 |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) \(Season_{d}\) は、地域区分毎に下表のように規定する。

| 地域区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

暖房期 |

暖房期 |

2地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

暖房期 |

暖房期 |

3地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

中間期 |

暖房期 |

4地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

中間期 |

暖房期 |

5地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

中間期 |

暖房期 |

6地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

中間期 |

暖房期 |

7地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

中間期 |

暖房期 |

8地域 |

暖房期 |

暖房期 |

暖房期 |

中間期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

冷房期 |

中間期 |

中間期 |

なお、全ての地域で、中間期は「冷房」されているものとみなす。

2.2.3 平均外気温

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(\theta_{AC,oa,d,t}\) |

日付d時刻tにおける外気温 |

℃ |

2.2.1 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(\theta_{AC,oa,d}\) |

日付dにおける日平均外気温 |

℃ |

2.4.2.2、2.4.2.3、2.7.4.1、2.7.4.4 |

\(\theta_{AC,oa,ave}\) |

年間平均外気温 |

℃ |

2.4.2.2、2.7.4.4 |

\(\theta_{AC,oa,c,ave}\) |

冷房時の平均外気温 |

℃ |

2.7.4.4 |

\(\theta_{AC,oa,h,ave}\) |

暖房時の平均外気温 |

℃ |

2.7.4.4 |

まず、日付dにおける日平均外気温 \(\theta_{AC,oa,d}\) は次式で算出する。

また、次式で期間別の平均外気温を算出する。

2.2.4 外気エンタルピー

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(\theta_{AC,oa,d,t}\) |

日付d時刻tにおける外気温 |

℃ |

2.2.1 |

\(X_{AC,oa,d,t}\) |

日付d時刻tにおける絶対湿度 |

kg/kgDA |

2.2.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(H_{AC,oa,d,alltime}\) |

日付dの終日における外気エンタルピー |

kJ/kg |

2.5.3 |

\(H_{AC,oa,d,daytime}\) |

日付dの昼間における外気エンタルピー |

kJ/kg |

2.5.3 |

\(H_{AC,oa,d,nighttime}\) |

日付dの夜間における外気エンタルピー |

kJ/kg |

2.5.3 |

日付dにおける外気エンタルピー \(H_{AC,oa,d,alltime}\)、 \(H_{AC,oa,d,daytime}\) 、 \(H_{AC,oa,d,nighttime}\) は次式で求める。

\(C_{a}\) は乾き空気の定圧比熱、\(C_{wv}\) は水蒸気の定圧比熱、\(L_{w}\) は水の蒸発潜熱である。

2.3 標準室使用条件

ここでは、標準室使用条件に基づき、各室の運用スケジュールを決定するプロセスを示す。 標準室使用条件は次の4つのファイルにて規定されており、対象室の建物用途・室用途に応じて該当するスケジュールを抽出する。

-

建物用途・室用途の一覧: ROOM_NAME.csv

-

発熱量等の参照値: ROOM_SPEC.csv

-

時刻別のスケジュール: ROOM_COND.csv

-

カレンダーパターン: CALENDAR.csv

2.3.1 空調室の設定温度

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(\theta_{AC,room,i,d}\) |

日付d における室iの設定温度 |

℃ |

2.4.2.2、2.4.2.3 |

日付d における室iの設定温度 \(\theta_{AC,room,i,d}\) は、冷暖房期間に基づき定める。

2.3.2 空調室の室内エンタルピー

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(H_{AC,room,d}\) |

日付dにおける空調時の室内空気エンタルピー |

kJ/kg |

2.5.3 |

日付dにおける空調時の室内空気のエンタルピー \(H_{AC,room,d}\) は次式で算出する。 なお、これらの値は、暖房期の設定温湿度は22℃、40%、中間期の設定温湿度は24℃、50%、 冷房期の設定温湿度は26℃、50%としたときのエンタルピーである。

2.3.3 空調機の稼働状態

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(BuildingType\) |

建物用途 |

- |

様式2-1:①建物用途・室用途 |

\(RoomType_{i}\) |

室iの室用途 |

- |

様式2-1:①建物用途・室用途 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(O_{AC,room,i,d,t}\) |

日付d時刻tにおける室iの空調機の稼働状態 |

真偽値 |

2.5.2 |

\(O_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの空調機の稼働状態 |

真偽値 |

2.4.3、2.4.4、A.3 |

\(OperatingTime_{AC,room,i}\) |

室iの空調機の稼働時間帯 |

- |

2.5.3 |

空調機の稼働状態と稼働時間帯は「標準室使用条件」に基づき決定する。 標準室使用条件は室用途毎に定められており、 室用途毎に3つの「基本スケジュール(室使用パターン1, 2, 3)」があり、各日がどの基本スケジュールで動くかは「カレンダーパターン」として定められている。 これら「基本スケジュール」「カレンダーパターン」から空調の開始時刻と終了時刻を取得し、その値に応じて空調機の稼働状態を判定する。

なお、カレンダーパターンは「CALENDAR.csv」、各室用途がどのカレンダーパターンであるかは「ROOM_SPEC.csv」、 上記のファイルを使用する際に必要となる検索キーは「ROOM_NAME.csv」で規定されている。

-

データベースの検索キーを取得する。

建物用途 \(BuildingType\) と室用途 \(RoomType_i\) を用いて、ROOM_NAME.csvより検索キーを取得する。

例)建物用途が「事務所等」で室用途が「事務室」の場合、検索キーは「O-1」となる。

-

カレンダーパターンコード(A, B, C, D, E, F)を取得する。

検索キーを用いて、ROOM_SPEC.csvよりカレンダーパターンコードを取得する。

例)検索キーが「O-1」の場合、カレンダーパターンコードは「A」となる。

-

日別のカレンダーパターン(1, 2, 3)を取得する。

日付dとカレンダーコードを用いて、ROOM_CALENDAR.csvよりカレンダーパターンを取得する。

例)日付dが「1月1日」でカレンダーコードが「A」の場合、日付dにおけるカレンダーパターン \(Ptrn_{clndr,d}\) は「3」となる。

-

WSCパターン(WSC1, WSC2)を取得する。

検索キーを用いて、ROOM_SPEC.csvよりWSCパターンを取得する。

例)検索キーが「O-1」の場合、WSCパターン \(Ptrn_{WSC}\) は「WSC1」となる。

-

カレンダーパターン1, 2の空調開始時刻、終了時刻(0~24)を取得する。

検索キーを用いて、ROOM_SPEC.csvより空調開始時刻、終了時刻を取得する。

空調開始時刻、終了時刻は、カレンダーパターン(1, 2)と時間帯(1, 2)の組合せで計8つ存在する。

例)検索キーが「O-1」の場合、

カレンダーパターン1で時間帯1の時刻である

パターン1空調開始時刻1 \(t_{AC,1,strt,1}\) は、「7」となる。

パターン1空調終了時刻1 \(t_{AC,1,end,1}\) は、「21」となる。

カレンダーパターン1で時間帯2の時刻である

パターン1空調開始時刻2 \(t_{AC,1,strt,2}\) は、「0(空欄)」となる。

パターン1空調終了時刻2 \(t_{AC,1,end,2}\) は、「0(空欄)」となる。

カレンダーパターン2で時間帯1の時刻である

パターン2空調開始時刻1 \(t_{AC,2,strt,1}\) は、「0(空欄)」となる。

パターン2空調終了時刻1 \(t_{AC,2,end,1}\) は、「0」となる。

カレンダーパターン2で時間帯2の時刻である

パターン2空調開始時刻2 \(t_{AC,2,strt,2}\) は、「0(空欄)」となる。

パターン2空調終了時刻2 \(t_{AC,2,end,2}\) は、「0(空欄)」となる。

-

カレンダーパターン毎の空調開始時刻、終了時刻を算出する。

パターン別空調開始時刻、終了時刻とWSCパターンより、カレンダーパターン毎の空調開始時刻、終了時刻を算出する。

カレンダーパターン1の場合

カレンダーパターン2の場合

カレンダーパターン3場合

-

日付dにおける空調開始時刻、終了時刻を算出する。

日付dにおけるカレンダーパターンとカレンダーパターン1, 2, 3の空調開始時刻、終了時刻を用いて、日付dにおける空調開始時刻、終了時刻を算出する。

-

日付d時刻tにおける室iの空調機の稼働状態 \(O_{AC,room,i,d,t}\) を算出する。

日付dにおける空調開始時刻、終了時刻を用いて、日付d時刻tにおける空調機の稼働状態を算出する。

a) 空調開始時刻と空調終了時刻が等しい場合(\(t_{AC,strt,d} = t_{AC,end,d}\))

b) それ以外の場合

b-1) 空調開始時刻 \(t_{AC,strt,d}\) が空調終了時刻 \(t_{AC,end,d}\) よりも小さい場合(\(t_{AC,strt,d} < t_{AC,end,d}\))

b-2) それ以外の場合

-

日付dにおける室iの空調機の稼働状態 \(O_{AC,room,i,d}\) を算出する。

日付dにおいて、1時間でも \(O_{AC,room,i,d,t}\) が真であれば、\(O_{AC,room,i,d}\) は真、 それ以外は偽とする。

-

室iの空調機の稼働時間帯 \(OperatingTime_{AC,room,i}\) を算出する。

カレンダーパターン1の空調開始時刻、終了時刻を用いて、空調機の稼働時間帯を算出する。

a) 全日稼働している場合(\(t_{AC,1,strt,1} = 0 \land t_{AC,1,end,1} = 24\))

b) それ以外の場合

b-1) 時間帯2が存在しない場合(\(t_{AC,1,strt,2} = t_{AC,1,end,2}\))

b-2) それ以外の場合

2.3.4 内部発熱量

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(RoomType_{i}\) |

室iの室用途 |

- |

様式2-1:①建物用途・室用途 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,room,app,i,d}\) |

日付dにおける室iの機器発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.3 |

\(Q_{AC,room,light,i,d}\) |

日付dにおける室iの照明発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.3 |

\(Q_{AC,room,human,i,d}\) |

日付dにおける室iの在室者発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.3 |

まず、室iの室用途 \(RoomType_{i}\) に基づき、データベース「ROOM_SPEC.csv」から次の4つの値を抽出する。

-

\(Q_{room,app,ref,i}\):室iの機器発熱量参照値 [W/m2]

-

\(Q_{room,light,ref,i}\):室iの照明発熱量参照値 [W/m2]

-

\(\phi_{room,human,ref,i}\):室iの在室者密度参照値 [人/m2]

-

\(HumanIndex_{i}\):室iの作業強度指数(1~5)

作業強度指数 \(HumanIndex_{i}\) より、室iの人体発熱量 \(q_{room,human,ref,i}\) を下表より定める。

| 作業強度指数 \(HumanIndex_{i}\) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

人体発熱量 \(q_{room,human,ref,i}\) [W/人] |

92 |

106 |

119 |

131 |

145 |

次に、室iの室用途 \(RoomType_{i}\) に基づき、データベース「ROOM_COND.csv」から次の3つの値を抽出する。 これらは、「基本スケジュール(室使用パターン1, 2, 3)」の別に規定された時刻別発熱スケジュールである。

-

\(p_{app,x,t}\) : 室使用パターンxにおける時刻tの機器発熱比率(0〜1)

-

\(p_{light,x,t}\) : 室使用パターンxにおける時刻tの照明発熱比率(0〜1)

-

\(p_{human,x,t}\) : 室使用パターンxにおける時刻tの在室者数比率(0〜1)

各日がどの基本スケジュールで動くかは「カレンダーパターン」として定められている。 よって、室用途毎に定められている カレンダーパターン \(CalendarNum_{i}\) に基づき、 各日の時刻別の発熱比率を決定する。

-

\(p_{room,app,i,d,t}\) : 日付d時刻tにおける室iの機器発熱比率(0〜1)

-

\(p_{room,light,i,d,t}\) : 日付d時刻tにおける室iの照明発熱比率(0〜1)

-

\(p_{room,human,i,d,t}\) : 日付d時刻tにおける室iの在室者数比率(0〜1)

日付d時刻tにおける室iの内部発熱量[Wh]は次式によって求められる。

これらを24時間で積算した値 [Wh]を算出する。

2.3.5 新鮮外気導入量

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(RoomType_{i}\) |

室iの室用途 |

- |

様式2-1:①建物用途・室用途 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(V_{AC,room,oa,i}\) |

室iの新鮮外気導入量 |

m3/m2h |

2.5.3 |

室iの新鮮外気導入量は、室用途毎に定められている。「ROOM_SPEC.csv」の「外気導入量」覧の数値を読み込む。

2.4 室負荷の算出

日積算室負荷は、各室の外皮構成に基づき単位床面積あたりの日積算定常熱取得を算出し、 これに「定常熱取得から室負荷に変換するための係数」をかけることにより算出される。

本節全体の入力及び出力は下表のとおりである。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{room,i}\) |

室iの面積 |

m2 |

様式2-1:①床面積 |

\(D_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮jの方位 |

^ |

様式2-4:②方位 |

\(γ_{wind,c,i,j}\) |

室iに属する窓等jの日よけ効果係数(冷房) |

- |

様式2-4:③日よけ効果係数(冷房) |

\(γ_{wind,h,i,j}\) |

室iに属する窓等jの日よけ効果係数(暖房) |

- |

様式2-4:③日よけ効果係数(暖房) |

\(A_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑤外皮面積(窓含) |

\(A_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑦開口部 窓面積 |

\(S_{dsr,d,t}\) |

日付d時刻tにおける法線面直達日射量 |

W/m2 |

2.2.1 |

\(S_{isr,d,t}\) |

日付d時刻tにおける水平面天空日射量 |

W/m2 |

2.2.1 |

\(S_{nsr,d,t}\) |

日付d時刻tにおける水平面長波長放射量 |

W/m2 |

2.2.1 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

\(\theta_{AC,oa,d}\) |

日付dにおける日平均外気温 |

℃ |

2.2.3 |

\(\theta_{AC,oa,ave}\) |

年間平均外気温 |

℃ |

2.2.3 |

\(\theta_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの設定温度 |

℃ |

2.3.1 |

\(O_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの空調機の稼働状態 |

真偽値 |

2.3.3 |

\(Q_{AC,room,light,i,d}\) |

日付dにおける室iの照明発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.3.4 |

\(Q_{AC,room,human,i,d}\) |

日付dにおける室iの在室者発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.3.4 |

\(Q_{AC,room,app,i,d}\) |

日付dにおける室iの機器発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.3.4 |

\(U_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.1 |

\(U_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.2 |

\(\eta_{i,j}\) |

室iに属する窓等jの日射熱取得率 |

- |

A.2 |

\(a_{tc1,d}, a_{tc2,d}\) |

日付dにおける温度差による定常熱取得を室負荷(冷房)に変換する係数 |

- |

A.3 |

\(a_{th1,d}, a_{th2,d}\) |

日付dにおける温度差による定常熱取得を室負荷(暖房)に変換する係数 |

- |

A.3 |

\(a_{sc1,d}, a_{sc2,d}\) |

日付dにおける日射による定常熱取得を室負荷(冷房)に変換する係数 |

- |

A.3 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,room,c,i,d}\) |

日付d における 室i の日積算室負荷(冷房) |

Wh/(m2・d) |

2.5.1 |

\(Q_{AC,room,h,i,d}\) |

日付d における 室i の日積算室負荷(暖房) |

Wh/(m2・d) |

2.5.1 |

2.4.1 外皮面への入射日射量

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(D_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮等jの方位 |

- |

様式2-4:②方位 |

\(S_{dsr,d,t}\) |

日付d、時刻tにおける法線面直達日射量 |

W/m2 |

2.2.1 |

\(S_{isr,d,t}\) |

日付d、時刻tにおける水平面天空日射量 |

W/m2 |

2.2.1 |

\(S_{nsr,d,t}\) |

日付d、時刻tにおける水平面長波長放射量 |

W/m2 |

2.2.1 |

\(lati\) |

緯度 |

rad |

2.2.1 |

\(longi\) |

経度 |

rad |

2.2.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(I_{dsr,j,d}\) |

日付dにおける方位jへの直達日射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.2.6、2.4.2.7 |

\(I'_{dsr,j,d}\) |

日付dにおける方位jへの直達日射量積算値(入射角特性あり) |

Wh/(m2・d) |

2.4.2.6、2.4.2.7 |

\(I_{isr,j,d}\) |

日付dにおける方位jへの天空日射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.2.6、2.4.2.7 |

\(I_{nsr,j,d}\) |

日付dにおける方位jへの長波長放射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.2.4、2.4.2.5 |

\(\eta_{max}\) |

入射角特性の最大値 |

- |

2.4.2.7 |

まず、室iに属する外皮等jの方位 \(D_{env,i,j}\) に応じて、傾斜角\(\theta_{env,slp,j}\) [°]と方位角 \(\theta_{env,drct,j}\) [°]を次表のように規定する。

| 方位 \(D_{env,i,j}\) | 傾斜角 \(\theta_{env,slp,j}\) | 方位角 \(\theta_{env,drct,j}\) |

|---|---|---|

南 |

90 |

0 |

南西 |

90 |

45 |

西 |

90 |

90 |

北西 |

90 |

135 |

北 |

90 |

180 |

北東 |

90 |

225 |

東 |

90 |

270 |

南東 |

90 |

315 |

水平 |

0 |

0 |

日付dにおける外皮jへの直達日射量積算値 \(I_{dsr,j,d}\)、天空日射量積算値 \(I_{isr,j,d}\)、 長波長放射量積算値 \(I_{nsr,j,d}\)は、外皮jの方位角や傾斜角に応じて次のように算出する。 なお、式中の0.5は垂直面からみた天空の形態係数、0.1は地表面における日射反射率である。 また、\(\theta_{j,d,t}\)は、日付d時刻tにおける外皮jの法線と太陽方向のなす角、\(h_{sun,d,t}\)は、日付d時刻tにおける太陽高度、 \(\theta_{sun,d,t}\)は、日付d時刻tにおける太陽方位角である。 \(\eta_{j,d,t}\)は、日付d時刻tにおける外皮jの入射角特性であり、次式で求めるものとする。 \(\eta_{max}\)は \(\eta_{j,d,t}\)の最大値であり、0.89 である。

日付d時刻tにおける太陽高度 \(h_{sun,d,t}\) [rad]及び 太陽方位角 \(\theta_{sun,d,t}\) [rad]の正弦、余弦は次式で算出する。 なお、正弦、余弦を求める際の角度の単位はラジアンであることに注意が必要である。

ここで、\(del_{d}\) [rad]は日付dの日赤緯、\(e_{d}\) [rad]は 日付dの均時差であり、次式より求める。 式中の関数 daynum(d) は、日付dの通日を求める関数であるとする。

\(Tim_{d,t}\) [rad]は日付d時刻tの時角であり、次式より求める。ただし、時刻 t は 1〜24 とする。

2.4.2 外皮からの定常熱取得

外皮からの定常熱取得は「温度差による定常熱取得」と「日射による定常熱取得」に分けて算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wall,t,i,d}\) |

日付dにおける室iの外壁等からの温度差等による定常貫流熱取得 |

Wh/d |

2.4.2.2 |

\(Q_{wind,t,i,d}\) |

日付dにおける室iの窓等からの温度差による定常貫流熱取得 |

Wh/d |

2.4.2.3 |

\(Q_{wall,n,i,d}\) |

日付dにおける室iの外壁等からの長波長放射による定常貫流熱損失 |

Wh/d |

2.4.2.4 |

\(Q_{wind,n,i,d}\) |

日付dにおける室iの窓等からの長波長放射による定常貫流熱損失 |

Wh/d |

2.4.2.5 |

\(Q_{wall,s,i,d}\) |

日付dにおける室iの外壁等からの日射による定常熱取得 |

Wh/d |

2.4.2.6 |

\(Q_{wind,s,i,d}\) |

日付dにおける室iの窓等からの日射による定常熱取得 |

Wh/d |

2.4.2.7 |

\(A_{room,i}\) |

室iの床面積 |

m2 |

様式2-1:①室面積 |

\(AirConditioning_{i}\) |

室iが空調室か否か |

真偽値 |

様式2-4:①空調ゾーン名に室名がある場合はTrue。それ以外はFalse |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,room,tin,i,d}\) |

日付dにおける室iの温度差による定常熱取得 |

Wh/(m2・d) |

2.4.4 |

\(Q_{AC,room,sin,i,d}\) |

日付dにおける室iの日射による定常熱取得 |

Wh/(m2・d) |

2.4.4 |

日付dにおける室iの温度差及び長波長放射による単位床面積あたりの定常熱取得 \(Q_{AC,room,tin,i,d}\) は次式により求める。

a) 室iが空調対象室である場合(\(AirCondioning_{i}={\rm True}\))

b) 室iが非空調室である場合(PAL*計算時のみ)(\(AirCondioning_{i}={\rm False}\))

日付dにおける室iの日射による日積算定常熱取得\(Q_{AC,room,sin,i,d}\)は次式により求める。

a) 室iが空調対象室である場合(\(AirCondioning_{i}={\rm True}\))

b) 室iが非空調室である場合(PAL*計算時のみ)(\(AirCondioning_{i}={\rm False}\))

2.4.2.1 外壁の面積

外壁の面積は、入力された外皮面積から窓面積を差し引くことにより算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑤外皮面積(窓含) |

\(A_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑦開口部 窓面積 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(A_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの面積 |

m2 |

2.4.2.2、2.4.2.4、2.4.2.6 |

外壁等の面積は次式で算出する。

2.4.2.2 外壁等の温度差による定常貫流熱取得

外壁等の温度差による定常貫流熱取得を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの面積 |

m2 |

2.4.2.1 |

\(WallType_{i,j}\) |

室iに属する外壁等jの種類 |

- |

様式2-2:②壁の種類 |

\(U_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.1 |

\(\theta_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの設定温度 |

℃ |

2.3.1 |

\(\theta_{AC,oa,d}\) |

日付dにおける日平均外気温 |

℃ |

2.2.3 |

\(\theta_{AC,oa,ave}\) |

年間平均外気温 |

℃ |

2.2.3 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wall,t,i,d}\) |

日付dにおける室iの外壁等からの温度差による定常貫流熱取得 |

Wh/d |

2.4.2 |

日付dにおける室iの外壁等からの温度差による定常貫流熱取得\(Q_{wall,t,i,d}\)は、 外壁等が外気に接する場合は次のa)の方法により、 外壁等が地盤に接する場合は次のb)の方法により算出する。 なお、各式の添字jは、a)b)の条件にそれぞれ該当する室iの外壁等を表すものとする。

a) 外気に接する外壁である場合(\(WallType_{i,j}=\mbox{外壁}\))

b) 接地壁(地盤に接する壁)である場合(\(WallType_{i,j}=\mbox{接地壁}\))

2.4.2.3 窓等の温度差による定常貫流熱取得

窓等の温度差による定常貫流熱取得を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑦開口部 窓面積 |

\(D_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮等jの方位 |

- |

様式2-4:②方位 |

\(U_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.2 |

\(\theta_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの設定温度 |

℃ |

2.3.1 |

\(\theta_{AC,oa,d}\) |

日付dにおける日平均外気温 |

℃ |

2.2.3 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wind,t,i,d}\) |

日付dにおける室iの窓等からの温度差による定常貫流熱取得 |

Wh/d |

2.4.2 |

日付dにおける室iの窓等からの温度差による定常貫流熱取得\(Q_{wind,t,i,d}\)は、 次式により算出する。

a) 窓等jの方位が「日陰」ではない場合

b) 窓等jの方位が「日陰」である場合

2.4.2.4 外壁等の長波長放射による定常貫流熱損失

外壁等の長波長放射による定常貫流熱損失を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(U_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.1 |

\(A_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの面積 |

m2 |

2.4.2.1 |

\(I_{nsr,i,j,d}\) |

日付dにおける室iに属する外皮jへの長波長放射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wall,n,i,d}\) |

日付dにおける室iの外壁等からの長波長放射による定常貫流熱損失 |

Wh/d |

2.4.2 |

日付dにおける室iの外壁等からの長波長放射による定常貫流熱損失\(Q_{wall,n,i,d}\)は、 外気に接する外壁等の場合は次のa)の方法により、 地盤に接する外壁等の場合は次のb)の方法により算出する。損失は負の値のため、-1を乗じる。

式中の「0.9」は、壁体等における長波放射率である。

2.4.2.5 窓等の長波長放射による定常貫流熱損失

窓等の長波長放射による定常貫流熱損失を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑦開口部 窓面積 |

\(U_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.2 |

\(I_{nsr,i,j,d}\) |

日付dにおける外皮jへの長波長放射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wind,n,i,d}\) |

日付dにおける室iの窓等からの長波長放射による定常貫流熱損失 |

Wh/d |

2.4.2 |

日付dにおける室iの窓等からの長波長放射による定常貫流熱損失\(Q_{wind,n,i,d}\)は、窓の次式により算出する。損失は負の値のため、-1を乗じる。

式中の「0.9」は、壁体等における長波放射率である。

2.4.2.6 外壁等の日射による定常熱取得

外壁等の日射による定常熱取得を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(D_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮等jの方位 |

- |

様式2-4:②方位 |

\(U_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの熱貫流率 |

W/(m2・K) |

A.1 |

\(A_{wall,i,j}\) |

室iに属する外壁等jの面積 |

m2 |

2.4.2.1 |

\(I_{dsr,i,j,d}\) |

日付d における室iに属する外皮jへの直達日射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.1 |

\(I_{isr,i,j,d}\) |

日付d における室iに属する外皮jへの天空・反射日射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wall,s,i,d}\) |

日付dにおける室iの外壁等からの日射による定常熱取得 |

Wh/d |

2.4.2 |

外壁からの日射による定常熱取得\(Q_{wall,s,i,d}\)は、 日の当たる外壁等の場合はa)の方法で、 日の当たらない外壁等の場合はb)の方法により算出する。

a) 外皮等jの方位が「日陰」ではない場合

b) 外皮等jの方位が「日陰」である場合

式中の「0.8」は、壁体等における日射吸収率である。

2.4.2.7 窓等の日射による定常熱取得

窓等の日射による定常熱取得を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(D_{env,i,j}\) |

室iに属する外皮等jの方位 |

- |

様式2-4:②方位 |

\(\gamma_{wind,c,i,j}\) |

室iに属する窓等jの日よけ効果係数(冷房) |

- |

様式2-4:③日よけ効果係数(冷房) |

\(\gamma_{wind,h,i,j}\) |

室iに属する窓等jの日よけ効果係数(暖房) |

- |

様式2-4:③日よけ効果係数(暖房) |

\(A_{wind,i,j}\) |

室iに属する窓等jの面積 |

m2 |

様式2-4:⑦開口部 窓面積 |

\(\eta_{i,j}\) |

室iに属する窓等jの日射熱取得率 |

- |

A.2 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

\(I'_{dsr,i,j,d}\) |

日付d における室iに属する外皮jへの直達日射量積算値(入射角特性あり) |

Wh/(m2・d) |

2.4.1 |

\(I_{isr,i,j,d}\) |

日付d における室iに属する外皮jへの天空・反射日射量積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.4.1 |

\(\eta_{max}\) |

入射角特性の最大値 |

- |

2.4.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{wind,s,i,d}\) |

日付dにおける室iの窓等からの日射による定常熱取得 |

Wh/d |

2.4.2 |

日付dにおける室iの窓等からの日射による定常熱取得\(Q_{wind,s,i,d}\)は、 日の当たる窓等の場合は次のa)の方法により、 日の当たらない窓等の場合は次のb)の方法により算出する。 なお、日付dにおける日除け効果係数については、日付dの冷暖房期間によって、 日除け効果係数(冷房)または日除け効果係数(暖房)のどちらかを適用する。

a) 外皮等jの方位が「日陰」ではない場合

b) 外皮等jの方位が「日陰」である場合

式中の「0.88」は標準ガラスの日射熱取得であり、「0.808」は天空・反射日射に対する入射角特性である。

2.4.3 内部発熱による熱取得

内部発熱による熱取得を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(O_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの空調機の稼働状態 |

真偽値 |

2.3.3 |

\(Q_{AC,room,light,i,d}\) |

日付dにおける室iの照明発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.3.4 |

\(Q_{AC,room,human,i,d}\) |

日付dにおける室iの在室者発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.3.4 |

\(Q_{AC,room,app,i,d}\) |

日付dにおける室iの機器発熱密度の日積算値 |

Wh/(m2・d) |

2.3.4 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,room,in,i,d}\) |

日付d における室iの内部発熱による負荷 |

Wh/(m2・d) |

2.4.4 |

本計算法では、簡単のため、室内の照明発熱、人体発熱、機器発熱は、時間遅れのない定常熱取得として扱っている。 ただし、日付d が非空調日の場合は、これらはともに0とする。 非空調日か否かは、各室の室用途の標準室使用条件で定められている。

a) 室iについて、日付dにおいて空調がONである場合(\(O_{AC,room,i,d}={\rm True}\))

b) 室iについて、日付dにおいて空調がOFFである場合(\(O_{AC,room,i,d}={\rm False}\))

2.4.4 日積算室負荷

日積算室負荷は、各室の外皮構成に基づき単位床面積あたりの日積算定常熱取得を算出し、 これに「定常熱取得から室負荷に変換するための係数」をかけることにより算出される。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,room,tin,i,d}\) |

日付dにおける室iの温度差による定常熱取得 |

Wh/(m2・d) |

2.4.2 |

\(Q_{AC,room,sin,i,d}\) |

日付dにおける室iの日射による定常熱取得 |

Wh/(m2・d) |

2.4.2 |

\(Q_{AC,room,in,i,d}\) |

日付d におけ���室iの内部発熱 |

Wh/(m2・d) |

2.4.3 |

\(a_{tc1,d}, a_{tc2,d}\) |

日付dにおける温度差による定常熱取得を室負荷(冷房)に変換する係数 |

- |

A.3 |

\(a_{th1,d}, a_{th2,d}\) |

日付dにおける温度差による定常熱取得を室負荷(暖房)に変換する係数 |

- |

A.3 |

\(a_{sc1,d}, a_{sc2,d}\) |

日付dにおける日射による定常熱取得を室負荷(冷房)に変換する係数 |

- |

A.3 |

\(O_{AC,room,i,d}\) |

日付dにおける室iの空調機の稼働状態 |

真偽値 |

2.3.3 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,room,c,i,d}\) |

日付dにおける室iの日積算室負荷(冷房) |

Wh/(m2・d) |

2.5.1 |

\(Q_{AC,room,h,i,d}\) |

日付dにおける室iの日積算室負荷(暖房) |

Wh/(m2・d) |

2.5.1 |

まず、温度差による冷房負荷 \(Q_{AC,room,tc,i,d}\)[Wh/(m2・d)]、 温度差による暖房負荷 \(Q_{AC,room,th,i,d}\)[Wh/(m2・d)]、 日射による冷房負荷 \(Q_{AC,room,sc,i,d}\)[Wh/(m2・d)]をそれぞれ算出する。 なお、便宜上、冷房負荷を正、暖房負荷を負の数値で表現することとし、 \(Q_{AC,room,tc,i,d}≥0\)、\(Q_{AC,room,th,i,d}≤0\)、\(Q_{AC,room,sc,i,d}≥0\)とする。

a) 室iについて、日付dにおいて空調がONである場合

b) 室iについて、日付dにおいて空調がOFFである場合

定常熱取得を室負荷に変換するための係数 \(\{a_{tc1,d},a_{tc2,d}\}\)、 \(\{a_{th1,d},a_{th2,d}\}\)、\(\{a_{sc1,d},a_{sc2,d}\}\)は 地域別、室用途別、冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期)、及び前日の空調稼働状況別に定義されている。

これらの負荷 \(Q_{AC,room,tc,i,d}\)、\(Q_{AC,room,th,i,d}\)、\(Q_{AC,room,sc,i,d}\)と 内部発熱による負荷 \(Q_{AC,room,in,i,d}\) を基に、次の手順で日積算室負荷を算出する。

手順1)次のA、Bを求める。

a) \(Q_{AC,room,th,i,d} + Q_{AC,room,sc,i,d}<0\)の場合

b) \(Q_{AC,room,th,i,d} + Q_{AC,room,sc,i,d}≥0\) の場合

手順2)次のC、Dを求める。

a)\(B + Q_{AC,room,in,i,d}<0\) の場合

b)\(B + Q_{AC,room,in,i,d}≥0\) の場合

算出されたCを室iの日積算室負荷(冷房)\(Q_{AC,room,c,i,d}\)[Wh/(m2・d)]、 Dを日積算室負荷(暖房)\(Q_{AC,room,h,i,d}\)[Wh/(m2・d)]とする。 ただし、日付dが非空調日の場合は、これらはともに0となる。 非空調日か否かは、各室の室用途の標準室使用条件で定められている。

2.5 空調機群の一次エネルギー消費量

2.5.1 空調機群が処理する日積算室負荷

各空調機群が処理する日積算室負荷は、空調機群が負荷を処理する室の室負荷を集計することにより算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{room,i,r}\) |

空調機群iに属する室rの面積 |

m2 |

様式2-1:①床面積 |

\(EquipmentName_{AC,ahu,room,i,r}\) |

空調機群iに属する室rの室負荷処理用の空調機群名称 |

- |

様式2-1:③室負荷処理 |

\(Q_{AC,room,c,r,d}\) |

日付dにおける室rの日積算室負荷(冷房) |

Wh/(m2・d) |

2.4.4 |

\(Q_{AC,room,h,r,d}\) |

日付dにおける室rの日積算室負荷(暖房) |

Wh/(m2・d) |

2.4.4 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(OnlyOALoad_{AC,ahu,i}\) |

空調機群iが外気負荷のみ処理するか否か |

真偽値 |

2.5.2 |

\(Q_{AC,ahu,room,c,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(冷房) |

MJ/d |

2.5.2、2.5.5、2.5.4 |

\(Q_{AC,ahu,room,h,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(暖房) |

MJ/d |

2.5.2、2.5.5 |

空調機群iが外気負荷のみ処理するか否か \(OnlyOALoad_{AC,ahu,i}\) は、空調機群iの名称が空調機群iに属する室rの室負荷処理用の空調機群名称 \(EquipmentName_{AC,ahu,room,i,r}\) に1つでも一致すれば偽、それ以外を真とする。

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(冷房)\(Q_{AC,ahu,room,c,i,d}\) と 日積算室負荷(暖房)\(Q_{AC,ahu,room,h,i,d}\) は次式により算出する。 外気負荷のみを処理する空調機群については、日積算室負荷は0とし、後述する外気負荷のみを積算することとする。

a) 外気負荷のみ処理する場合( \(OnlyOALoad_{AC,ahu,i} = {\rm True}\) )

b) それ以外

2.5.2 空調機群の運転時間

空調機群の運転時間は、当該空調機群が空調を行う室の使用時間の和集合として算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(O_{AC,room,r,d,t}\) |

日付dの時刻tにおける室rの空調運転の有無 |

真偽値 |

2.3.3 |

\(Q_{AC,ahu,room,c,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(冷房) |

MJ/d |

2.5.1 |

\(Q_{AC,ahu,room,h,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(暖房) |

MJ/d |

2.5.1 |

\(OnlyOALoad_{AC,ahu,i}\) |

空調機群iが外気負荷のみ処理するか否か |

真偽値 |

2.5.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(T_{AC,ahu,i,d}\) |

日付dの空調機群iの運転時間 |

h/d |

2.5.3、2.5.5、2.5.10 |

\(T_{AC,ahu,aex,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの全熱交換器の運転時間 |

h/d |

2.5.12 |

\(T_{AC,ahu,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの冷房運転時間 |

h/d |

2.5.4、2.5.10、2.5.6、2.5.12 |

\(T_{AC,ahu,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの暖房運転時間 |

h/d |

2.5.10、2.5.6、2.5.12 |

\(O_{AC,ahu,i,d,t}\) |

日付d時刻tにおける空調機群iの運転状態 |

真偽値 |

2.6.2 |

日付dにおける空調機群iの運転時間 \(T_{AC,ahu,i,d}\) は、 各時刻において、空調機群iに属する空調機jが空調をする室rのうち、 1つの室でも空調時間内であれば空調機群iは運転していると判断し、 各時刻の空調機群iの稼動状態を日単位で集計することにより算出する。

まず、日付dの時刻tにおける空調機群iの運転状態 \(O_{AC,ahu,i,d,t}\) を算出する。 空調機群iが空調する室について、\(O_{AC,room,r,d,t}\) が1つの室でも真であれば、\(O_{AC,ahu,i,d,t}\) は真、 \(O_{AC,room,i,d,t}\) が全ての室で偽であれば、 \(O_{AC,ahu,i,d,t}\) は偽とする。

また、日付dにおける空調機群iの運転時間 \(T_{AC,ahu,i,d}\) については、 各日において、\(O_{AC,ahu,i,d,t}\) が真となる時間数をカウントして算出する。

次に、各空調機群の冷房・暖房運転時間を算出する。 各空調機群の日積算室負荷を算出したが、同じ日に冷房室負荷と暖房室負荷の絶対値の両方が0より大きい数値になることがある。 これは、例えば午前中は暖房室負荷が発生していたが、午後からは冷房室負荷が発生するなど、 一日の中で両方の負荷が発生することを意味している。 ただし、本計算法では日積算室負荷を算出しているため、 一日のうちどの時間帯に冷房室負荷、暖房室負荷が発生したかは不明である。 そこで、冷房室負荷と暖房室負荷の絶対値の比率によって日積算空調運転時間を按分し、 冷房運転時間、暖房運転時間を決めることにした。 但し、ここで言う「冷房」及び「暖房」とは、発生した室負荷が冷房(または暖房)負荷であることを示しており、 室負荷に外気負荷を足した空調負荷が冷房(または暖房)負荷であるとは限らない。 また、詳細は後述するが、熱源システムの冷暖同時供給機能がない場合(季節により冷暖切り替え運転を行う場合)は、 冷房期及び中間期の暖房負荷、暖房期の冷房負荷は処理されずに無視されるとしている(これを未処理負荷と呼ぶ)。

空調機群iの冷房運転時間 \(T_{AC,ahu,c,i,d}\)、暖房運転時間 \(T_{AC,ahu,h,i,d}\)は次式で求める。

-

a) 外気負荷のみ処理する場合( \(OnlyOALoad_{AC,ahu,i} = {\rm True}\) )

外気負荷のみを処理する空調機群については処理する室負荷は冷房、暖房ともに0となるので、 便宜上次式により算出する。

\[T_{AC,ahu,c,i,d} = T_{AC,ahu,i,d}\]\[T_{AC,ahu,h,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iの運転時間が無い場合( \(T_{AC,ahu,i,d}=0\) )

\[T_{AC,ahu,c,i,d} = 0\]\[T_{AC,ahu,h,i,d} = 0\] -

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 室負荷(暖房)の絶対値が室負荷(冷房)の絶対値より大きい場合( \(| Q_{AC,ahu,room,c,i,d}| < |Q_{AC,ahu,room,h,i,d}|\) )

\[T_{AC,ahu,c,i,d} = { \rm ceil } \left ( T_{AC,ahu,i,d} \times \frac { |Q_{AC,ahu,room,c,i,d}| } { |Q_{AC,ahu,room,c,i,d}| + |Q_{AC,ahu,room,h,i,d}| } \right )\]\[T_{AC,ahu,h,i,d} = T_{AC,ahu,i,d} - T_{AC,ahu,c,i,d}\] -

b-2-2) それ以外

\[T_{AC,ahu,h,i,d} = { \rm ceil } \left ( T_{AC,ahu,i,d} \times \frac { |Q_{AC,ahu,room,h,i,d}| } { |Q_{AC,ahu,room,c,i,d}| + |Q_{AC,ahu,room,h,i,d}| } \right )\]\[T_{AC,ahu,c,i,d} = T_{AC,ahu,i,d} - T_{AC,ahu,h,i,d}\]

-

-

式中の「ceil」とは、小数点以下を切り上げて整数値で値を求めることを意味する関数である。

全熱交換器の運転時間 \(T_{AC,ahu,aex,i,d}\) は、空調機群iの運転時間と同じであるとする。

2.5.3 外気負荷

空調機群が処理する外気負荷を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(A_{room,i,r}\) |

空調機群iに属する室rの面積 |

m2 |

様式2-1:①床面積 |

\(EquipmentName_{AC,ahu,oa,i,r}\) |

空調機群iに属する室rの外気負荷処理用の空調機群名称 |

- |

様式2-1:④外気負荷処理 |

\(EquipmentName_{AC,ahu,i}\) |

空調機群iの名称 |

- |

様式2-7:①空調機群名称 |

\(N_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの台数 |

台 |

様式2-7:②台数 |

\(TotalHeatExchanger_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの全熱交換器の有無 |

有/無 |

様式2-7:⑮全熱交換器の有無 |

\(V_{AC,ahu,aex,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの全熱交換器の設計風量 |

m3/(h・台) |

様式2-7:⑯全熱交換器の設計風量 |

\(\eta_{ahu,aex,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの全熱交換器の全熱交換効率 |

% |

様式2-7:⑯全熱交換効率 |

\(AutoChangeCtrl_{ahu,aex,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの全熱交換器の自動換気切換機能の有無 |

有/無 |

様式2-7:⑱自動換気切換機能の有無 |

\(V_{AC,room,oa,i,r}\) |

空調機群iに属する室rの新鮮外気導入量 |

m3/(h・m2) |

2.3.5 |

\(T_{AC,ahu,i,d}\) |

日付dの空調機群iの運転時間 |

h/d |

2.5.2 |

\(H_{AC,oa,d,alltime}\) |

日付dにおける外気エンタルピー |

kJ/kg |

2.2.4 |

\(H_{AC,oa,d,daytime}\) |

日付dの昼間における外気エンタルピー |

kJ/kg |

2.2.4 |

\(H_{AC,oa,d,nighttime}\) |

日付dの夜間における外気エンタルピー |

kJ/kg |

2.2.4 |

\(H_{AC,room,d}\) |

日付dにおける空調時の室内空気エンタルピー |

kJ/kg |

2.3.2 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

\(OperatingTime_{AC,room,r}\) |

室rの空調機の稼働時間帯(終日、昼、夜) |

- |

2.3.3 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(V_{AC,ahu,oa,i}\) |

空調機群iの新鮮外気導入量 |

kg/s |

2.5.4 |

\(\Delta H_{AC,oa,d}\) |

日付dにおける外気と室内のエンタルピー差分 |

kJ/kg |

2.5.4 |

\(q_{AC,ahu,oa,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの外気負荷 |

kW |

2.5.5 |

まず、空調機群iの外気導入量 \(V_{AC,ahu,oa,i}\) を算出する。 空調機群iが空調する全ての室の外気導入量 \(V_{AC,room,oa,i,r}\) の積算値を 空調機群iの外気導入量 \(V_{AC,ahu,oa,i}\) とする。

次に、空調機群iに属する全熱交換器の給気風量 \(V_{AC,ahu,aex,i}\) [kg/s] を算出する。

日付dにおける日平均外気エンタルピーは次式で求める。 空調機群が終日動く場合は外気エンタルピーの日平均を、 日をまたいで夜間動く場合は外気エンタルピーの夜間の平均値を、昼間のみ動く場合は、昼間の平均値を用いる。

空調機群の運転時間帯は接続される室の利用時間帯に依存する。 接続される全ての室の利用時間帯が同一であれば、空調機群の運転時間帯はそれと等しい。 しかし、接続される室によって利用時間帯が異なる場合はその組み合わせに依ることなく「終日運転」と見なす。

室内外のエンタルピー差は次式で算出する。

空調機群iが室負荷のみ処理するかを表す \(OnlyRoomLoad_{AC,ahu,i}\) は、 空調機群iの名称が空調機群iに属する室rの外気負荷処理用の空調機群名称 \(EquipmentName_{AC,ahu,oa,i,r}\) に1つでも一致すれば偽、それ以外を真とする。

空調機群iの全熱交換器の自動換気切換機能が有効であるかを表す \(AutoChangeCtrl_{ahu,aex,i}\) は、 空調機群iに属する送風機jの全熱交換器のうち1つでも自動換気切換機能が有効であれば有、それ以外の場合は無とする。

a) 自動換気切換機能が有効である全熱交換器( \(AutoChangeCtrl_{ahu,aex,i,j} = \mbox{有}\) )が1つ以上ある場合

b) それ以外の場合

日付dにおける空調機群iの外気負荷 \(q_{AC,ahu,oa,i,d}\) は次式により算出する。 外気負荷を算出する際に、各空調機群に全熱交換器がある場合の負荷削減効果を見込むが、 全熱交換器に自動換気切換機能が採用されているかどうかで算出方法が異なる。

-

a) 室内負荷のみを処理する場合、または、空調機群iの運転時間が無い場合( \(OnlyRoomLoad_{AC,ahu,i} = {\rm True} \lor T_{AC,ahu,i,d} = 0\) )

\[q_{AC,ahu,oa,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-1-1) 全熱交換器の自動換気切換機能が有効で、室内外エンタルピー差が正数である場合( \(AutoChangeCtrl_{ahu,aex,i} = \mbox{有} \land \Delta H_{AC,oa,d}>0\) )

\[q_{AC,ahu,oa,i,d} = \Delta H_{AC,oa,d} \times V_{AC,ahu,oa,i}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[q_{AC,ahu,oa,i,d} = \Delta H_{AC,oa,d} \times \max(0,V_{AC,ahu,oa,i} - V'_{AC,ahu,aex,i} \times \eta'_{ahu,aex,i})\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 全熱交換器の自動換気切換機能が有効で、室内外エンタルピー差が正数でない場合(\(AutoChangeCtrl_{ahu,aex,i} = \mbox{有} \land ΔH_{AC,oa,d} \leqq 0\))

\[q_{AC,ahu,oa,i,d} = \Delta H_{AC,oa,d} \times V_{AC,ahu,oa,i}\] -

b-2-2) それ以外の場合

\[q_{AC,ahu,oa,i,d} = \Delta H_{AC,oa,d} \times \max(0,V_{AC,ahu,oa,i} - V'_{AC,ahu,aex,i} \times \eta'_{ahu,aex,i})\]

-

-

式中の \(V'_{AC,ahu,aex,i}\) は、外気導入量で上限をかけた空調機群iに属する全熱交換器の給気風量であり 次式で算出する。

式中の \(\eta'_{ahu,aex,i}\) [-]は、実動性能を加味して補正された空調機群iに属する全熱交換器の全熱交換効率であり、 次式で算出する。 \(C_{tol}\) は表示値に関する係数、 \(C_{eff}\) は有効換気量率に関する係数、 \(C_{bal}\) は給気量と排気量のバランスに関する係数である。

式中の \(\eta_{ahu,aex,i}\) [%]は、補正前の空調機群iに属する全熱交換器の全熱交換効率であり、 空調機群iに属する送風機jの全熱交換器のうち最も悪い全熱交換効率を採用する。

a) 全熱交換器がある( \(TotalHeatExchanger_{AC,ahu,i,j} = \mbox{有}\) )送風機が1つ以上ある場合

b) それ以外の場合

\(C_{tol}\) は JIS B 8628:2003 で規定された表示値の許容範囲を考慮した係数、 \(C_{eff}\) は同規格における有効換気量率の許容範囲を考慮した係数、 \(C_{bal}\) は建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部 設備・環境課監修)の記載(全熱交換器の採用は、 排気量が外気量の 40%程度確保できる場合等とする) を参考に、 実際の給気量と排気量の比率を2:1と想定した場合の全熱交換効率の低減率である。 実際には、採用する機種の設計条件下における有効換気量率及び全熱交換効率を用いることで、 より良好な全 熱交換効率が得られることがあり得るが、 現時点では設計図書にこれらを明記する方法や施工及び竣工後の調整や確認の方法が課題となっており、 上記のように安全側(効率が低くなる側)を想定した係数で計算をすることにしている。

2.5.4 外気冷房制御による負荷削減量

日付dにおける空調機群iの外気冷房制御による負荷削減量を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(N_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する空調機jの台数 |

台 |

様式2-7:②台数 |

\(V_{AC,ahu,oacool,i,j,max,unit}\) |

空調機群iに属する空調機jの1台あたりの設計最大外気風量 |

m3/(h・台) |

様式2-7:⑥設計最大外気風量 |

\(OACoolingCtrl_{AC,ahu,i}\) |

外気冷房制御の有無 |

有/無 |

様式2-7:⑭外気冷房制御の有無 |

\(T_{AC,ahu,c,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける空調(冷房)の運転時間数 |

h/d |

2.5.2 |

\(Q_{AC,ahu,room,c,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(冷房) |

MJ/d |

2.5.1 |

\(V_{AC,ahu,oa,i}\) |

空調機群iの新鮮外気導入量 |

kg/s |

2.5.3 |

\(ΔH_{AC,oa,d}\) |

日付dにおける外気と室内のエンタルピー差分 |

kJ/kg |

2.5.3 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,ahu,oacool,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの外気冷房制御による負荷削減量 |

MJ/d |

2.6.1 |

まず、空調機群iの設計最大外気量 \(V_{AC,ahu,oacool,max,i}\) [kg/s] を算出する。 様式2-7:⑥設計最大外気風量 が 空欄 である場合は、 \(V_{AC,ahu,oacool,max,i}\) は 0 であるとする。

次に、外気冷房時給気風量 \(V_{AC,ahu,oacool,i,d}\) を算出する。 外気冷房時給気風量は設計最大外気風量 \(V_{AC,ahu,oacool,max,i}\) を超えないものとする。

a) 外気冷房制御が有効、かつ、冷房運転時間が正数

( \(OACoolingCtrl_{AC,ahu,i} = \mbox{有} \land T_{AC,ahu,c,i,d}>0\) )

b) 外気冷房制御が無効、または、冷房運転時間が無い

( \(OACoolingCtrl_{AC,ahu,i} = \mbox{無} \lor T_{AC,ahu,c,i,d}=0\) )

外気冷房制御による負荷削減量 \(Q_{AC,ahu,oacool,i,d}\) は次式により算出する。

2.5.5 日積算空調負荷(コイル負荷)

日積算空調負荷(コイル負荷)は、各空調機群の室負荷に外気負荷を足し合わせて算出する。この際、予熱時外気取り入れ停止制御の導入効果を見込む。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(SimultenousCtrl_{AC,ref,j}\) |

空調機群iが属する熱源群jの冷暖同時供給の有無 |

有/無 |

様式2-5②:冷暖房同時供給の有無 |

\(OACutCtrl_{AC,ahu,i}\) |

予熱時外気取り入れ停止制御の有無 |

有/無 |

様式2-7⑬:予熱時外気取り入れ停止の有無 |

\(T_{AC,ahu,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの運転時間 |

h/d |

2.5.2 |

\(T_{AC,ahu,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの冷房運転時間 |

h/d |

2.5.2 |

\(T_{AC,ahu,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの暖房運転時間 |

h/d |

2.5.2 |

\(q_{AC,ahu,oa,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの外気負荷 |

kW |

2.5.3 |

\(Q_{AC,ahu,room,h,c,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(冷熱) |

MJ/d |

2.5.1 |

\(Q_{AC,ahu,room,h,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける日積算室負荷(温熱) |

MJ/d |

2.5.1 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

\(OnlyOALoad_{AC,ahu,i}\) |

空調機群iが外気負荷のみ処理するか否か |

真偽値 |

2.5.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,ahu,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷 |

MJ/d |

2.6.1、2.5.6 |

\(Q_{AC,ahu,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷 |

MJ/d |

2.6.1、2.5.6 |

\(Q_{AC,ahu,exCAP,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算未処理空調負荷 |

MJ/d |

2.x.x |

\(Q_{AC,ahu,exCAP,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算未処理空調負荷 |

MJ/d |

2.x.x |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷 \(Q_{AC,ahu,c,i,d}\) を以下の手順で算出する。

-

a) 外気負荷のみ処理する場合 (\(OnlyOALoad_{AC,ahu,i} = {\rm True}\))

-

a-1) 予熱時外気取り入れ停止制御がない場合 (\(OACutCtrl_{AC,ahu,i} = \mbox{無}\))

\[Q_{ahu,c,i,d} = q_{AC,ahu,oa,i,d} \times T_{AC,ahu,i,d} \times 3600 \times 10^{-3}\] -

a-2) 予熱時外気取り入れ停止制御がある場合 (\(OACutCtrl_{AC,ahu,i} = \mbox{有}\))

-

a-2-1) 空調機群iの運転時間が1より大きい場合 (\(T_{AC,ahu,i,d} > 1\))

\[Q_{ahu,c,i,d} = q_{AC,ahu,oa,i,d} \times ( T_{AC,ahu,i,d} - 1 ) \times 3600 \times 10^{-3}\] -

a-2-2) それ以外の場合

\[Q_{ahu,c,i,d} = q_{AC,ahu,oa,i,d} \times T_{AC,ahu,i,d} \times 3600 \times 10^{-3}\]

-

-

-

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iの冷房運転時間が正数の場合 (\(T_{AC,ahu,c,i,d}>0\))

-

b-1-1) 予熱時外気取り入れ停止制御があり、かつ、空調機群iの冷房運転時間が1より大きく、かつ、空調機群iの冷房運転時間が暖房運転時間以上の場合 (\(OACutCtrl_{AC,ahu,i} = \mbox{有} \land T_{AC,ahu,c,i,d} > 1 \land T_{AC,ahu,c,i,d} \geqq T_{AC,ahu,h,i,d}\))

\[Q_{ahu,c,i,d} = Q_{AC,ahu,room,c,i,d} + q_{AC,ahu,oa,i,d} \times ( T_{AC,ahu,c,i,d} - 1 ) \times 3600 \times 10^{-3}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[Q_{ahu,c,i,d} = Q_{AC,ahu,room,c,i,d} + q_{AC,ahu,oa,i,d} \times T_{AC,ahu,c,i,d} \times 3600 \times 10^{-3}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

\[Q_{ahu,c,i,d} = 0\]

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷 \(Q_{AC,ahu,h,i,d}\) を以下の手順で算出する。

ただし、外気負荷だけの場合は、処理上、外気負荷を冷房負荷として扱うため日積算空調負荷(暖房)は0となる。

-

a) 外気負荷のみ処理する場合 (\(OnlyOALoad_{AC,ahu,i} = {\rm True}\))

\[Q_{ahu,h,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iの暖房運転時間が正数の場合 (\(T_{AC,ahu,c,i,d} > 0\))

-

b-1-1) 予熱時外気取り入れ停止制御があり、かつ、空調機群iの暖房運転時間が1より大きく、かつ、空調機群iの冷房運転時間が暖房運転時間より小さいの場合 (\(OACutCtrl_{AC,ahu,i} = \mbox{有} \land T_{AC,ahu,h,i,d} > 1 \land T_{AC,ahu,c,i,d} < T_{AC,ahu,h,i,d}\))

\[Q_{ahu,h,i,d} = Q_{AC,ahu,room,h,i,d} + q_{AC,ahu,oa,i,d} \times ( T_{AC,ahu,h,i,d} - 1 ) \times 3600 \times 10^{-3}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[Q_{ahu,h,i,d} = Q_{AC,ahu,room,h,i,d} + q_{AC,ahu,oa,i,d} \times T_{AC,ahu,h,i,d} \times 3600 \times 10^{-3}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

\[Q_{ahu,h,i,d} = 0\]

-

空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の未処理負荷 \(Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d}\) 、室負荷が負(暖房要求)である場合の未処理負荷 \(Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d}\) を以下の式で求める。

-

a) 空調機群iが属する熱源群jの冷暖同時供給がある場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i,j} = \mbox{有}\) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 暖房期である場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-1-1) 室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数、かつ、室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,j,d} > 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d} + Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\] -

b-1-2) 室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数、かつ、室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数でない場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,j,d} \leqq 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\] -

b-1-3) 室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数ではなく、かつ、室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} \leqq 0 \land Q_{AC,ahu,c,i h,j,d} > 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\] -

b-1-4) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数、かつ、室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} < 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,j,d} < 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = -1 \times ( Q_{AC,ahu,c,i,j,d} + Q_{AC,ahu,h,i,j,d} )\] -

b-2-2) 室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数、かつ、室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数でない場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} < 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,j,d} \geqq 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = -1 \times Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\] -

b-2-3) 室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数でなく、かつ、室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} \geqq 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,j,d} < 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = -1 \times Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\] -

b-2-4) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]

-

-

2.5.6 空調機群の負荷率

空調機群の負荷率は、当該空調機群が処理する空調負荷(コイル負荷)によって定まる。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(N_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する空調機jの台数 |

台 |

様式2-7:②台数 |

\(q_{AC,ahu,c,i,j,rated}\) |

空調機群iに属する空調機jの1台あたりの定格冷却能力 |

kW/台 |

様式2-7:④定格冷却能力 |

\(q_{AC,ahu,h,i,j,rated}\) |

空調機群iに属する空調機jの1台あたりの定格加熱能力 |

kW/台 |

様式2-7:⑤定格加熱能力 |

\(SimultenousCtrl_{AC,ref,i}\) |

空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給の有無 |

有/無 |

様式2-5②:冷暖房同時供給の有無 |

\(Q_{AC,ahu,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷 |

MJ/d |

2.5.5 |

\(Q_{AC,ahu,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷 |

MJ/d |

2.5.5 |

\(T_{AC,ahu,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの冷房運転時間数 |

h/d |

2.5.2 |

\(T_{AC,ahu,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの暖房運転時間数 |

h/d |

2.5.2 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

- |

2.2.2 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(n_{AC,ahu,c,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.x.x |

\(n_{AC,ahu,c,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.x.x |

\(n_{AC,ahu,h,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.x.x |

\(n_{AC,ahu,h,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,c,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,c,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,h,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,h,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

まず、空調機群iの定格能力を以下の手順で算出する。

-

定格冷却能力

\[q_{AC,ahu,c,i,rated} = \sum_{j} ( q_{AC,ahu,c,i,j,rated} \times N_{AC,ahu,i,j} )\] -

定格加熱能力

\[q_{AC,ahu,h,i,rated} = \sum_{j} ( q_{AC,ahu,h,i,j,rated} \times N_{AC,ahu,i,j} )\]

次に、空調機群iの日平均負荷率を以下の手順で算出する。

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷の日平均負荷率 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 日付dにおける室負荷(冷房)が要求する空調機群iの運転時間数が0の場合( \(T_{AC,ahu,c,i,d} = 0\) )

\[L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 日付dにおける室負荷(冷房)が要求する空調機群iの日積算空調負荷が0以上の場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} \geqq 0\) )

-

b-1-1) 空調機群iの定格冷却能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,rated} = 0\) )

\[L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = 0\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = \frac { \frac { Q_{AC,ahu,c,i,d} } { T_{AC,ahu,c,i,d} } \times \frac { 1000 } { 3600 } } { q_{AC,ahu,c,i,rated} }\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 空調機群iの定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,h,i,rated} = 0\) )

\[L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = 0\] -

b-2-2) それ以外の場合

\[L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = \frac { \frac { Q_{AC,ahu,c,i,d} } { T_{AC,ahu,c,i,d} } \times \frac { 1000 } { 3600 } } { q_{AC,ahu,h,i,rated} }\]

-

-

室負荷(暖房)が要求する空調機群iの日積算空調負荷の日平均負荷率 \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 日付dにおける室負荷(暖房)が要求する空調機群iの運転時間数が0の場合( \(T_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 日付dにおける室負荷(暖房)が要求する空調機群iの日積算空調負荷が0以下の場合( \(Q_{AC,ahu,h,i,d} \leqq 0\) )

-

b-1-1) 空調機群iの定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,h,i,rated} = 0\) )

\[L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = 0\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = \frac { \frac { Q_{AC,ahu,h,i,d} } { T_{AC,ahu,h,i,d} } \times \frac { 1000 } { 3600 } } { q_{AC,ahu,ave,h,i,rated} }\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 空調機群iの定格冷却能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,rated} = 0\) )

\[L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = 0\] -

b-2-2) それ以外の場合

\[L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = \frac { \frac { Q_{AC,ahu,h,i,d} } { T_{AC,ahu,h,i,d} } \times \frac { 1000 } { 3600 } } { q_{AC,ahu,c,i,rated} }\]

-

-

そして、室負荷が要求する空調機群iの日積算空調負荷の負荷率帯の区分番号を以下の手順で算出する。 空調負荷が正の場合は「冷却コイル負荷」といい、負の場合は「加熱コイル負荷」という。

また、空調機群が属する熱源群の冷暖同時供給が無い場合は、暖房期に冷房を冷房期に暖房を行う事が無いため、空調負荷が切り捨てられるが、空調機群が完全に停止するわけではなく低負荷で動いているとしてエネルギー消費量を算出するために区分番号を最小値の1と設定する。

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の負荷率帯の区分番号 \(n_{AC,ahu,c,c,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = \mbox{該当無し}\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 空調機群iの日平均負荷率(冷房)が0より大きい場合 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} > 0\)

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = { \rm F }( L_{AC,ahu,ave,c,i,d} )\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = \mbox{該当無し}\] -

b-2-2) それ以外の場合

-

b-2-2-1) 空調機群iの日平均負荷率(冷房)が0より大きい場合 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} > 0\)

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = { \rm F }( L_{AC,ahu,ave,c,i,d} )\] -

b-2-2-2) 空調機群iの日平均負荷率(冷房)が0より小さい場合 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} < 0\)

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = 1\] -

b-2-2-3) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,c,c,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の負荷率帯の区分番号 \(n_{AC,ahu,c,h,i,d}\) を次の式で求める。 このような状態は、空調対象室からの暖房要求量よりも外気導入による熱取得が上回る場合に発生する。 (暖房期の始めや終わりに近い期間の昼間など)

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = \mbox{該当無し}\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 空調機群iの日平均負荷率(暖房)が0より大きい場合( \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} > 0\) )

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = { \rm F }( L_{AC,ahu,ave,h,i,d} )\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = \mbox{該当無し}\] -

b-2-2) それ以外の場合

-

b-2-2-1) 空調機群iの日平均負荷率(暖房)が0より大きい場合 \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} > 0\)

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = { \rm F }( L_{AC,ahu,ave,h,i,d} )\] -

b-2-2-2) 空調機群iの日平均負荷率(暖房)が0より小さい場合 \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} < 0\)

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = 1\] -

b-2-2-3) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の暖房コイル負荷の負荷率帯の区分番号 \(n_{AC,ahu,h,c,i,d}\) を次の式で求める。 このような状態は、空調対象室からの冷房要求量よりも外気導入による排熱が上回る場合に発生する。 (中間・冷房期の始めや終わりに近い期間の夜間など)

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = \mbox{該当無し}\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 空調機群iの日平均負荷率(冷房)が0より小さい場合 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} < 0\)

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = { \rm F }( -1 \times L_{AC,ahu,ave,c,i,d} )\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-2-1-1) 空調機群iの日平均負荷率(冷房)が0より小さい場合 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} < 0\)

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = { \rm F }( -1 \times L_{AC,ahu,ave,c,i,d} )\] -

b-2-1-3) 空調機群iの日平均負荷率(冷房)が0より大きい場合 \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} > 0\)

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = 1\] -

b-2-1-3) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

b-2-2) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,h,c,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の暖房コイル負荷の負荷率帯の区分番号 \(n_{AC,ahu,h,h,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[n_{AC,ahu,h,h,i,d} = \mbox{該当無し}\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 空調機群iの日平均負荷率(暖房)が0より小さい場合 \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} < 0\)

\[n_{AC,ahu,h,h,i,d} = { \rm F }( -1 \times L_{AC,ahu,ave,h,i,d} )\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,h,h,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-2-1-1) 空調機群iの日平均負荷率(暖房)が0より小さい場合 \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} < 0\)

\[n_{AC,ahu,h,h,i,d} = { \rm F }( -1 \times L_{AC,ahu,ave,h,i,d} )\] -

b-2-1-2) 空調機群iの日平均負荷率(暖房)が0より大きい場合 \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} > 0\)

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = 1\] -

b-2-1-3) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,c,h,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

b-2-2) それ以外の場合

\[n_{AC,ahu,h,h,i,d} = \mbox{該当無し}\]

-

-

なお、負荷率を負荷率帯の区分番号に変換する場合は、以下の関数を利用する。 関数の引き数Lは正数( \(L > 0\) )に限られる。

最後に、空調負荷の出現時間数を以下の手順で算出する。

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 \(T_{AC,ahu,c,c,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,c,c,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 日平均負荷率(冷房)が0より大きい場合( \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} > 0\) )

\[T_{AC,ahu,c,c,i,d} = T_{AC,ahu,c,i,d}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,c,c,i,d} = 0\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

\[T_{AC,ahu,c,c,i,d} = 0\] -

b-2-2) それ以外の場合

-

b-2-2-1) 日平均負荷率(冷房)が0の場合( \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,c,c,i,d} = 0\] -

b-2-2-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,c,c,i,d} = T_{AC,ahu,c,i,d}\]

-

-

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 \(T_{AC,ahu,c,h,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,c,h,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 日平均負荷率(暖房)が0より大きい場合( \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} > 0\) )

\[T_{AC,ahu,c,h,i,d} = T_{AC,ahu,h,i,d}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,c,h,i,d} = 0\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

\[T_{AC,ahu,c,h,i,d} = 0\] -

b-2-2) それ以外の場合

-

b-2-2-1) 日平均負荷率(暖房)が0の場合( \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,c,h,i,d} = 0\] -

b-2-2-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,c,h,i,d} = T_{AC,ahu,h,i,d}\]

-

-

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 \(T_{AC,ahu,h,c,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,h,c,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 日平均負荷率(冷房)が0より小さい場合( \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} < 0\) )

\[T_{AC,ahu,h,c,i,d} = T_{AC,ahu,c,i,d}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,h,c,i,d} = 0\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-2-1-1) 日平均負荷率(冷房)が0の場合( \(L_{AC,ahu,ave,c,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,h,c,i,d} = 0\] -

b-2-1-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,h,c,i,d} = T_{AC,ahu,c,i,d}\]

-

-

b-2-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,h,c,i,d} = 0\]

-

-

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(暖房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 \(T_{AC,ahu,h,h,i,d}\) を次の式で求める。

-

a) 空調機群iの定格冷却能力と定格加熱能力が0の場合( \(q_{AC,ahu,c,i,d} = 0 \land q_{AC,ahu,h,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,h,h,i,d} = 0\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 空調機群iが属する熱源群iの冷暖同時供給が有る場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i} = \mbox{有}\) )

-

b-1-1) 日平均負荷率(暖房)が0より小さい場合( \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} < 0\) )

\[T_{AC,ahu,h,h,i,d} = T_{AC,ahu,h,i,d}\] -

b-1-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,h,h,i,d} = 0\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 暖房期の場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-2-1-1) 日平均負荷率(暖房)が0の場合( \(L_{AC,ahu,ave,h,i,d} = 0\) )

\[T_{AC,ahu,h,h,i,d} = 0\] -

b-2-1-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,h,h,i,d} = T_{AC,ahu,h,i,d}\]

-

-

b-2-2) それ以外の場合

\[T_{AC,ahu,h,h,i,d} = 0\]

-

-

2.5.7 風量制御方式によって定まる係数

風量制御による省エネルギー効果を算出するための係数を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(FanCtrlType_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの風量制御方式(定風量制御 or 回転数制御) |

- |

様式2-7:⑪風量制御方式 |

\(L_{AC,ahu,i,j,min}\) |

空調機群iに属する送風機jの最小風量比率 |

% |

様式2-7:⑫変風量時 最小風量比 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(f_{AC,ahu,i,j,n}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号n(1~11)の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.9 |

空調機群iに属する送風機jの風量制御方式によって定まる係数 \(f_{AC,ahu,i,j}\) は次式で求める。

空調機群iに属する送風機jの最小風量比率 \(L_{AC,ahu,i,j,min}\) が、様式2-7において空欄の場合には、 \(L_{AC,ahu,i,j,min} = 100\) とする。

-

区分番号nが1~10の場合

\[f_{AC,ahu,i,j,n} = \begin{cases} { \rm F_{AC,ahu,i,j} }( \frac{ L_{AC,ahu,i,j,min} }{ 100 } ) & , { \rm F_{L} } (n) < \frac{ L_{AC,ahu,i,j,min} }{ 100 } \\ { \rm F_{AC,ahu,i,j} }( { \rm F_{L} } (n) ) & , \mbox{Others} \end{cases}\] -

区分番号nが11の場合

\[f_{AC,ahu,i,j,n} = 1.2\]

ここで、 \({ \rm F_{L} }(n)\) は区分番号nに応じた負荷率を返す関数である。 区分番号nは1から11の整数であり、それ以外の値の場合は、エラーとなる。

ここで、関数 \({ \rm F_{AC,ahu,i,j} }(L)\)は、次式で表される4次式である。

係数 \(a_{i,j},b_{i.j},c_{i,j},d_{i,j},e_{i,j}\)は、 各送風機のエネルギー消費特性を表す係数であり、風量制御方式 \(FanCtrlType_{AC,ahu,i,j}\) によって決まる。 \(FanCtrlType_{AC,ahu,i,j}\) の指定がない場合は「定風量制御」であるものとする。

| 風量制御方式 \(FanCtrlType_{AC,ahu,i,j}\) | \(a_{i,j}\) | \(b_{i,j}\) | \(c_{i,j}\) | \(d_{i,j}\) | \(e_{i,j}\) |

|---|---|---|---|---|---|

定風量制御 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

回転数制御 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

<解説> このエネルギー消費特性は、国土交通省による平成23、24年度建築基準整備促進事業の調査項目36「空調システム等の最適制御による省エネルギー効果に関する実証的評価」における 実態調査結果に基づき定めた。ここで、変風量制御とは、送風機の回転数が室内温度等に応じて自動で変化する制御のことであり、 ファンコイルユニットやパッケージ空調機の室内機に多くあるような手動による風量の切り替えは対象としない。 変風量制御を行っている場合は、最小風量比率(定格風量に対する比率)を設定し、 負荷率がこの最小風量比率を下回った場合は、 それ以下の負荷率については、負荷率が最小風量比率 \(f_{AC,ahu,i,j,min}\) を下回らない最小の負荷率のときの係数の値を用いる。 なお、処理すべき負荷が定格能力を超えている(過負荷)場合は、定風量制御、変風量制御とも1.2としている。 本来は過負荷の場合は、負荷は処理されずに室温が設定値から乖離することになるが、 本計算法ではこの現象を再現せず、過負荷状態については定格消費電力の1.2倍を消費して設定温湿度に達した(負荷を処理した)と仮定してエネルギー消費量の計算を行う。

2.5.8 送風機単体の定格消費電力

空調機群の定格消費電力は、当該空調機群に属する送風機の消費電力の総和とする。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(N_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの台数 |

台 |

様式2-7:②台数 |

\(E_{AC,ahu,i,j,fsa}\) |

空調機群iに属する送風機jの給気送風機の定格消費電力 |

kW/台 |

様式2-7:⑦送風機定格消費電力(給気) |

\(E_{AC,ahu,i,j,fra}\) |

空調機群iに属する送風機jの還気送風機の定格消費電力 |

kW/台 |

様式2-7:⑦送風機定格消費電力(還気) |

\(E_{AC,ahu,i,j,foa}\) |

空調機群iに属する送風機jの外気送風機の定格消費電力 |

kW/台 |

様式2-7:⑦送風機定格消費電力(外気) |

\(E_{AC,ahu,i,j,fea}\) |

空調機群iに属する送風機jの排気送風機の定格消費電力 |

kW/台 |

様式2-7:⑦送風機定格消費電力(排気) |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(E_{AC,ahu,i,j,rated}\) |

空調機群iに属する送風機jの定格消費電力 |

kW |

2.5.9 |

2.5.9 送風機の消費電力

空調機群に属する送風機の消費電力を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(n_{AC,ahu,c,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.5.6 |

\(n_{AC,ahu,c,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.5.6 |

\(n_{AC,ahu,h,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.5.6 |

\(n_{AC,ahu,h,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の負荷率帯の区分番号 |

- |

2.5.6 |

\(T_{AC,ahu,c,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.5.6 |

\(T_{AC,ahu,c,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.5.6 |

\(T_{AC,ahu,h,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.5.6 |

\(T_{AC,ahu,h,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.5.6 |

\(f_{AC,ahu,i,j,1}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号1の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,2}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号2の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,3}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号3の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,4}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号4の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,5}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号5の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,6}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号6の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,7}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号7の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,8}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号8の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,9}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号9の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,10}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号10の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(f_{AC,ahu,i,j,11}\) |

空調機群iに属する送風機jの負荷率帯の区分番号11の風量制御方式によって定まる係数 |

- |

2.5.7 |

\(E_{AC,ahu,i,j,rated}\) |

空調機群iに属する送風機jの定格消費電力 |

kW |

2.5.8 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(E_{AC,ahu,c,i}\) |

空調機群iに属する送風機の一次エネルギー消費量(冷房) |

kWh/年 |

2.5.12 |

\(E_{AC,ahu,h,i}\) |

空調機群iに属する送風機の一次エネルギー消費量(暖房) |

kWh/年 |

2.5.12 |

空調機群iに属する送風機の負荷率帯の区分番号nの消費電力は以下の式で求める。

空調機群の冷房運転時の送風機の消費電力量 \(E_{AC,ahu,c,i}\) は次式で算出する。

-

a) \(n_{AC,ahu,c,c,i,d} \neq \mbox{該当なし} \land n_{AC,ahu,c,h,i,d} \neq \mbox{該当なし}\)

\[E_{AC,ahu,c,i,d} = E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,c,c,i,d}} \times T_{AC,ahu,c,c,i,d} + E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,c,h,i,d}} \times T_{AC,ahu,c,h,i,d}\] -

b) \(n_{AC,ahu,c,c,i,d} \neq \mbox{該当なし} \land n_{AC,ahu,c,h,i,d} =\mbox{該当なし}\)

\[E_{AC,ahu,c,i,d} = E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,c,c,i,d}} \times T_{AC,ahu,c,c,i,d}\] -

c) \(n_{AC,ahu,c,c,i,d} = \mbox{該当なし} \land n_{AC,ahu,c,h,i,d} \neq \mbox{該当なし}\)

\[E_{AC,ahu,c,i,d} = E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,c,h,i,d}} \times T_{AC,ahu,c,h,i,d}\] -

d) それ以外の場合

\[E_{AC,ahu,c,i,d} = 0\]

空調機群の暖房運転時の送風機の消費電力量 \(E_{AC,ahu,h,i}\) は次式で算出する。

-

a) \(n_{AC,ahu,h,c,i,d} \neq \mbox{該当なし} \land n_{AC,ahu,h,h,i,d} \neq \mbox{該当なし}\)

\[E_{AC,ahu,h,i,d} = E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,h,c,i,d}} \times T_{AC,ahu,h,c,i,d} + E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,h,h,i,d}} \times T_{AC,ahu,h,h,i,d}\] -

b) \(n_{AC,ahu,h,c,i,d} \neq \mbox{該当なし} \land n_{AC,ahu,h,h,i,d} =\mbox{該当なし}\)

\[E_{AC,ahu,h,i,d} = E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,h,c,i,d}} \times T_{AC,ahu,h,c,i,d}\] -

c) \(n_{AC,ahu,h,c,i,d} = \mbox{該当なし} \land n_{AC,ahu,h,h,i,d} \neq \mbox{該当なし}\)

\[E_{AC,ahu,h,i,d} = E_{AC,ahu,i,n_{AC,ahu,h,h,i,d}} \times T_{AC,ahu,h,h,i,d}\] -

d) それ以外の場合

\[E_{AC,ahu,h,i,d} = 0\]

2.5.10 ファン発熱量

空調機群のファンによる発熱量を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(ACType_{i,j}\) |

空調機群iに属する空調機jの空調機タイプ |

- |

様式2-7:③空調機タイプ |

\(T_{AC,ahu,c,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,c,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の冷却コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,h,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(T_{AC,ahu,h,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である時間帯の加熱コイル負荷の出現時間数 |

h/d |

2.x.x |

\(Q_{AC,ahu,net,c,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算正味空調負荷 |

MJ/d |

2.5.5 |

\(Q_{AC,ahu,net,h,i,d}\) |

日付dにおける空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算正味空調負荷 |

MJ/d |

2.5.5 |

\(E_{AC,ahu,c,i}\) |

空調機群iに属する送風機の消費電力量(冷房) |

kWh/年 |

2.5.9 |

\(E_{AC,ahu,h,i}\) |

空調機群iに属する送風機の消費電力量(暖房) |

kWh/年 |

2.5.9 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d}\) |

日付dにおける二次ポンプ群の運転モードが冷水ポンプである場合の空調機群iのファン発熱量 |

MJ/d |

2.6.1 |

\(Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d}\) |

日付dにおける二次ポンプ群の運転モードが温水ポンプである場合の空調機群iのファン発熱量 |

MJ/d |

2.6.1 |

空調機群のファンによる発熱量 \(Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d}\) 及び \(Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d}\)は次式で算出する。 なお、発熱量を計上するのは、空調機群iに属する空調機の種類が「空調機」である場合のみとする。

ここで、 \(ACExists_{i}\) は空調機群iに属する空調機jの空調機タイプ \(ACType_{i,j}\) が1つでも「空調機」であれば True 、そうでない場合は False となる真偽値とする。

また、 \(f_{fan,heat}\) はファンの発熱比率である。

日付dにおける二次ポンプ群の運転モードが冷水ポンプである場合の空調機群iの室負荷が冷房要求している場合の運転時間 \(T_{AC,ahu,c,i,d}\) は以下の式で求める。

日付dにおける二次ポンプ群の運転モードが冷水ポンプである場合の空調機群iのファン発熱量 \(Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d}\) は以下の式で求める。

-

a) 空調機群iに属する空調機の種類に「空調機」が含まれる場合( \(ACExists_{i} = {\rm True}\) )

-

a-1) 空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数であり、かつ、 空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} > 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,d} > 0\) )

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d} = f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,c,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,c,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600 \times 10^{ -3 } + f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,h,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,h,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600 \times 10^{ -3 }\] -

a-2) 空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数であり、かつ、 空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が0以下である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} > 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,d} \leqq 0\) )

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d} = f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,c,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,c,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600 \times 10^{ -3 }\] -

a-3) 空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が0以下であり、かつ、 空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} \leqq 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,d} > 0\) )

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d} = f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,h,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,h,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600 \times 10^{ -3 }\] -

a-4) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d} = 0\]

-

-

b) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,d} = 0\]

日付dにおける二次ポンプ群の運転モードが温水ポンプである場合の空調機群iの室負荷が暖房要求している場合の運転時間 \(T_{AC,ahu,h,i,d}\) は以下の式で求める。

日付dにおける2次ポンプ群の運転モードが温水ポンプである場合の空調機群iのファン発熱量 \(Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d}\) は以下の式で求める。

-

a) 空調機群iに属する空調機の種類に「空調機」が含まれる場合( \(ACExists_{i} = {\rm True}\) )

-

a-1) 空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数であり、かつ、 空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} < 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,d} < 0\) )

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d} = f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,c,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,c,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600 + f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,h,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,h,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600\] -

a-2) 空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数であり、かつ、 空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が0以上である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} < 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,d} \geqq 0\) )

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d} = f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,c,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,c,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600\] -

a-3) 空調機群iの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が0以上であり、かつ、 空調機群iの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,d} \geqq 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,d} < 0\) )

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d} = f_{fan,heat} \times E_{AC,ahu,h,i} \times \frac{ T_{AC,ahu,h,i,d} }{ T_{AC,ahu,i} } \times 3600\] -

a-4) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d} = 0\]

-

-

b) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,d} = 0\]

2.5.11 全熱交換器の消費電力

空調機群iに属する全熱交換器の消費電力を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(E_{AC,ahu,aex,R,i,j}\) |

空調機群iに属する送風機jの全熱交換器ローターの定格消費電力 |

kW/台 |

様式2-7:⑲ローター消費電力 |

\(N_{AC,ahu,i,j}\) |

空調機群iに属する空調機jの台数 |

台 |

様式2-7:②台数 |

\(T_{AC,ahu,aex,i,d}\) |

空調機群iの日付dにおける全熱交換器の運転時間数 |

h/d |

2.5.2 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(E_{AC,ahu,aex,i}\) |

空調機群iに属する全熱交換器ローターの消費電力量 |

kWh/年 |

2.5.12 |

空調機群iに属する全熱交換器の消費電力 \(E_{AC,ahu,aex,i,d}\) は次式により算出する。

空調機群iに属する全熱交換器の消費電力量 \(E_{AC,ahu,aex,i}\) は次式で算出する。

2.5.12 空調機群の年間一次エネルギー消費量

空調機群の年間一次エネルギー消費量を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(E_{AC,ahu,c,i}\) |

空調機群iに属する送風機の消費電力量(冷房) |

kWh/年 |

2.5.9 |

\(E_{AC,ahu,h,i}\) |

空調機群iに属する送風機の消費電力量(暖房) |

kWh/年 |

2.5.9 |

\(E_{AC,ahu,aex,i}\) |

空調機群iに属する全熱交換器ローターの消費電力量 |

kWh/年 |

2.5.11 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(E_{AC,ahu,i}\) |

空調機群iの年間一次エネルギー消費量 |

MJ/年 |

2.8 |

空調機群の年間一次エネルギー消費量 \(E_{AC,ahu,i}\) は、空調機群の冷房運転時の送風機の一次エネルギー消費量 \(E_{AC,ahu,c,i}\) と 空調機群の暖房運転時の送風機の一次エネルギー \(E_{AC,ahu,h,i}\) および 空調機群の全熱交換器の一次エネルギー \(E_{AC,ahu,aex,i}\) の合計値であり、次式で算出する。

×3600?

2.6 二次ポンプ群の一次エネルギー消費量

二次ポンプ群の仕様は、入力シート:様式2-6「二次ポンプ入力シート」に入力するが、 様式2-6:③冷房時温度差 と 様式2-6:③暖房時温度差 の入力有無に応じて 以下のように二次ポンプ群iを規定することとする。

-

様式2-6:③冷房時温度差 のみに値が入力されている場合

当該二次ポンプ群iの運転モードは「冷水ポンプ」であるとする。二次ポンプ群iの名称は 様式2-6:①二次ポンプ群名称 で入力した文字列と同じであり、設計温度差は「様式2-6:③冷房時温度差」である。

-

様式2-6:③暖房時温度差 のみに値が入力されている場合

当該二次ポンプ群iの運転モード「温水ポンプ」であるとする。二次ポンプ群iの名称は 様式2-6:①二次ポンプ群名称 で入力した文字列と同じであり、設計温度差は「様式2-6:③暖房時温度差」である。

-

様式2-6:③冷房時温度差 と ③暖房時温度差 の両方に値が入力されている場合

設計温度差が「様式2-6:③冷房時温度差」であり、運転モードが「冷水ポンプ」である二次ポンプ群と、 設計温度差が「様式2-6:③暖房時温度差」である、運転モードが「温水ポンプ」である二次ポンプ群の2つを生成する。 これらの二次ポンプ群の名称は、様式2-6:①二次ポンプ群名称 で入力した文字列と同じであるとする(つまり、運転モードが異なる同名称の二次ポンプ群が2つ存在することになる)。

-

1, 2, 3に該当しない場合は、計算エラーとなる。

様式2-6:③冷房時温度差、もしくは③暖房時温度差のどちらか一方は値を持つ必要がある。

つまり、3の場合は、二次ポンプは例え物理的に1台しかなくても、冷熱を処理する冷水二次ポンプと温熱を処理する温水二次ポンプが別々にあると想定して計算を行うことになる。

ただし、二次ポンプを持たない空調機群を評価する場合には、 その空調機群と熱源群の間に仮想的な二次ポンプ(台数制御無し、冷房・暖房時温度差0、運転順位1番目、台数0、定格流量0、定格消費電力0、定格流量制御)が設置されているとして計算をする。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(\Delta \theta_{AC,pump,c,i}\) |

二次ポンプ群iの冷房時温度差 |

℃ |

様式2-6:③冷房時温度差 |

\(\Delta \theta_{AC,pump,h,i}\) |

二次ポンプ群iの暖房時温度差 |

℃ |

様式2-6:③暖房時温度差 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Type_{AC,pump,water,i}\) |

二次ポンプ群iが供給する水の種別 |

冷水/温水 |

2.6.1 |

a) 冷房時温度差が正数、かつ、暖房時温度差がない(未入力)の場合

( \(\Delta \theta_{AC,pump,c,i} > 0 \land \Delta \theta_{AC,pump,h,i} \mbox{ is nothing}\) )

b) 冷房時温度差がなく(未入力)、かつ、暖房時温度差が正数の場合

( \(\Delta \theta_{AC,pump,c,i} \mbox{ is nothing} \land \Delta \theta_{AC,pump,ch,i} > 0\) )

c) 冷房時温度差が正数、かつ、暖房時温度差が正数の場合

( \(\Delta \theta_{AC,pump,c,i} > 0 \land \Delta \theta_{AC,pump,ch,i} > 0\) )

1つの2次ポンプ群iが仮想的に2台あるものとして、計算を2回行う。

d) それ以外の場合 二次ポンプ群のエネルギー消費量は出来ない。

2.6.1 二次ポンプ負荷

空調機群が処理する空調負荷より、各二次ポンプ群が処理する負荷(二次ポンプ負荷)を算出する。

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照先 |

|---|---|---|---|

\(SimultenousCtrl_{AC,ref,i,j}\) |

二次ポンプ群iに接続する空調機群jが属する熱源群の冷暖同時供給の有無 |

有/無 |

様式2-5②:冷暖房同時供給の有無 |

\(Season_{d}\) |

日付dの冷暖房期間(冷房期、中間期、暖房期) |

\(m^2\) |

2.2.2 |

\(Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d}\) |

日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの外気冷房制御による負荷削減量 |

MJ/d |

2.5.4 |

\(Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\) |

日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷 |

MJ/d |

2.5.5 |

\(Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\) |

日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷 |

MJ/d |

2.5.5 |

\(Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,j,d}\) |

日付dにおける冷水運転モードの二次ポンプ群iに接続する空調機群jのファン発熱量 |

MJ/d |

2.5.10 |

\(Q_{AC,ahu,heat,pumpH,i,j,d}\) |

日付dにおける温水運転モードの二次ポンプ群iに接続する空調機群jのファン発熱量 |

MJ/d |

2.5.10 |

\(Type_{AC,pump,water,i}\) |

二次ポンプ群iが供給する水の種別 |

冷水/温水 |

2.6.1 |

| 変数名 | 説明 | 単位 | 参照元 |

|---|---|---|---|

\(Q_{AC,pump,i,d}\) |

日付dにおける二次ポンプ群iの二次ポンプ負荷 |

MJ/d |

2.6.4、2.7.2 |

二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の未処理負荷 \(Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d}\) 、二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の未処理負荷 \(Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d}\) 、未処理負荷の評価後の日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷 \(Q'_{AC,ahu,c,i,d}\) 、および、未処理負荷の評価後の日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷 \(Q'_{AC,ahu,h,i,d}\) を以下の式で求める。

-

a) 二次ポンプ群iに接続する空調機群jが属する熱源群の冷暖同時供給がある場合( \(SimultenousCtrl_{AC,ref,i,j} = \mbox{有}\) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\] -

b) それ以外の場合

-

b-1) 暖房期である場合( \(Season_{d} = \mbox{暖房期}\) )

-

b-1-1) 日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数、かつ、日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \land Q_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d} + Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = 0\] -

b-1-2) 日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数、かつ、日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数でない場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \land Q_{AC,ahu,c,i,j,d} \leqq 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\] -

b-1-3) 日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数ではなく、かつ、日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} \leqq 0 \land Q_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = 0\] -

b-1-4) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]

-

-

b-2) それ以外の場合

-

b-2-1) 日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数、かつ、日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} < 0 \land Q_{AC,ahu,h,i,j,d} < 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = -1 \times ( Q_{AC,ahu,c,i,j,d} + Q_{AC,ahu,h,i,j,d} )\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = 0\] -

b-2-2) 日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数、かつ、日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数でない場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} < 0 \land Q_{AC,ahu,c,i,j,d} \geqq 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = -1 \times Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\] -

b-2-3) 日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が負数でなく、かつ、日付dにおける二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が負数である場合( \(Q_{AC,ahu,c,i,j,d} \geqq 0 \land Q_{AC,ahu,c,i,j,d} < 0 \) )

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = -1 \times Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = 0\] -

b-2-4) それ以外の場合

\[Q_{AC,ahu,exCap,c,i,j,d} = 0\]\[Q_{AC,ahu,exCap,h,i,j,d} = 0\]\[Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} = Q_{AC,ahu,c,i,j,d}\]\[Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} = Q_{AC,ahu,h,i,j,d}\]

-

-

二次ポンプ負荷を以下の式で求める。

-

a) 二次ポンプ群iが供給する水の種別が冷水の場合( \(Type_{AC,pump,water,i} = \mbox{冷水}\) )

-

a-1) 未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数、かつ、未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数である場合( \(Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \land Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} > 0\) )

-

a-1-1) 二次ポンプ群iに接続する空調機群jの外気冷房制御による負荷削減量が正数の場合( \(Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} > 0\) )

-

a-1-1-1) 未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷から未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷を引いた値の絶対値が1未満の場合( \(| Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} | < 1\) )

\[Q_{AC,pump,i,j,d} = 0 + ( Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} + Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,j,d} )\] -

a-1-1-2) それ以外の場合

\[Q_{AC,pump,i,j,d} = Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} + ( Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} + Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,j,d} )\]

-

-

a-1-2) それ以外の場合

\[Q_{AC,pump,i,j,d} = Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} + Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,j,d} + ( Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} + Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,j,d} )\]

-

-

a-2) 未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷が正数、かつ、未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷が正数でない場合( \(Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} > 0 \land Q'_{AC,ahu,h,i,j,d} \leqq 0\) )

-

a-2-1) 二次ポンプ群iに接続する空調機群jの外気冷房制御による負荷削減量が正数の場合( \(Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} > 0\) )

-

a-2-1-1) 未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が正(冷房要求)である場合の日積算空調負荷から未処理負荷の評価後の二次ポンプ群iに接続する空調機群jの室負荷が負(暖房要求)である場合の日積算空調負荷を引いた値の絶対値が1未満の場合( \(| Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} | < 1\) )

\[Q_{AC,pump,i,j,d} = 0\] -

a-2-1-2) それ以外の場合

\[Q_{AC,pump,i,j,d} = Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d}\]

-

-

a-2-2) それ以外の場合

\[Q_{AC,pump,i,j,d} = Q'_{AC,ahu,c,i,j,d} - Q_{AC,ahu,oacool,i,j,d} + Q_{AC,ahu,heat,pumpC,i,j,d}\]

-